تكشف أوراق الحب الدفينة في «رسائل أنسي الحاج الى غادة السمان» غادة السمان: كم كنت سأشعر بالإنهاك لو لم أكتب وأعلن تمرّدي على تقاليد (الهص الهص)

أوراق الحب,الدفينة,رسائل أنسي الحاج,غادة السمّان,تقاليد,الكاتبة,أجوبة,القلق,مسافات,احتمالات,الوسط الثقافي,النبض,الأدبي,تجربة,الصافي,العذب

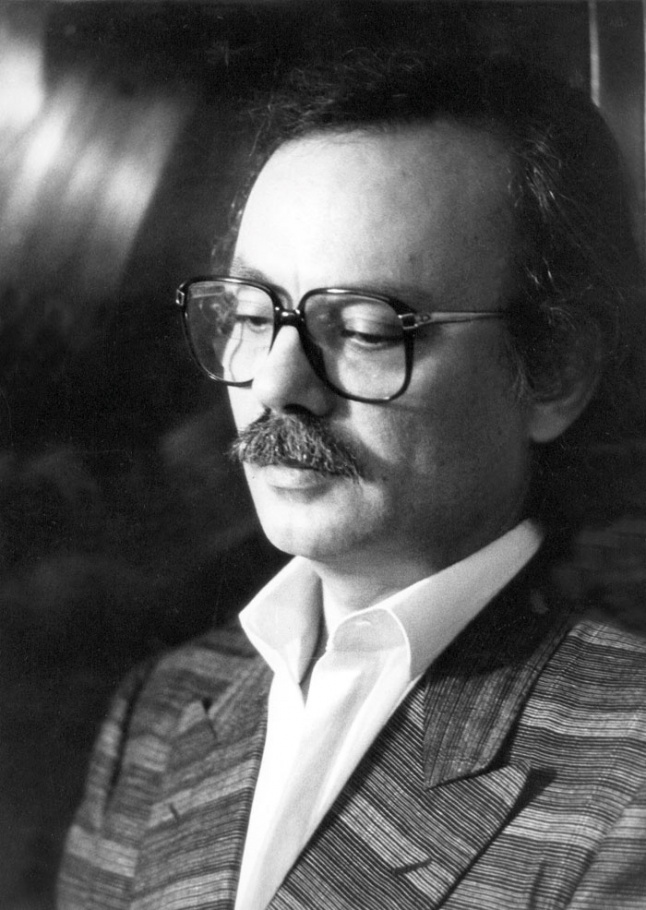

إسماعيل فقيه 28 يناير 2017

عوّدتنا الكاتبة المميزة غادة السمان على قراءتها بشغف. أو تعودنا على حروفها وكلماتها المشحونة بالشغف والحب والأسئلة المفتوحة على أجوبة القلق. ففي كل عمل كتابي جديد تطل به، تأخذنا غادة الى مساحة حب مفتوحة على مسافات تطل على آفاق لا محدودة. وجديدها كتاب بعنوان «رسائل أنسي الحاج الى غادة السمان»، ومن العنوان تبدأ الأسئلة، أسئلة الحب، وما تتضمنه من احتمالات الشغف، خصوصاً أنها «رسائل حب» من شاعر كبير راحل الى كاتبة شغلت الوسط الثقافي بجودة كتاباتها وأنوثتها الطاغية. رسائل أنسي التي جمعتها غادة في إصدارها الحديث، تحمل في مفاصل تشكّلها خصوصية أدبية، تتكفل بإظهار حيوية النبض الأدبي في نص الراحل الشاعر أنسي الحاج. نص شعري على شكل رسائل حب... والعكس صحيح أيضاً. وحسناً فعلت غادة بهذا الإصدار، فبدت كما لو أنها تكشف جديداً في تجربة الشاعر الراحل، تجربة أدبية خاصة مقرونة بالحب الصافي والعذب. ورغم أن هذه الرسائل لا تخفي «حلاوة» الحب التي عاشتها غادة أثناء «مرحلة الرسائل» من شاعر عاشق ولهان يذوب في مدار امرأة تعرف من أين يأتي الحب وكيف يتأجج العشق وكيف يحيا العشاق، بقيت الرسائل في عالم خاص يتميز بالإبداع الأدبي. أبدع الشاعر الراحل بكتابة الحب (برسائله)، وأبدعت غادة بقراءتها (ونشرها)، فتجسدت الرسائل كسجادة حب وجمال بخيوط وكلمات ملونة، كل لون بغسق لا يغيب ولا ينضب.

ولقراءة رسائل الحب، رسائل الشاعر الراحل أنسي الحاج، بشغف وإصغاء وتمعن، كان لا بد لي من الذهاب الى حاملة أسرار الحب، الى غادة، كاشفة أوراق الحب الدفينة، واستجوابها على طريقتي الخاصة وبأسلوبي المباشر، بهدف تحقيق المزيد من فائض الإبداع المتدفق من وعاء الرسائل، ومن ناشرة الرسائل وقارئتها. غادة السمان تحلّق في وعي رسائل الحب والكتابة والإبداع في هذا الحوار.

- لماذا تكشف غادة السمان الآن عن رسائل الحب مع الشاعر الراحل أنسي الحاج؟

سؤالك في محله. لماذا؟ لأنني شعرت بالغيرة من السلوك الغربي الحضاري في الاحتفاء بأدب المراسلة كجزء من لوحة الإبداع الأدبي، وتحديداً بالرسائل الجميلة الصادقة والحميمة وضجرهم (مثلنا!) من الكلمات الجاهزة المستهلكة التي تخلو منها رسائل الحب الصادقة لحساب تلك الثرثرة التي نسمع الكثير منها في عالمنا العربي حيث نغازل المسؤول ونحتج على مغازلة الحبيبة. ونشر الرسائل يتضمن إغاظة للرقابة الاجتماعية الصارمة حيث لا حرف مشطوباً من رسائل أنسي لي، أو رسائل غسان كنفاني... شعرت بالغيرة! نعم شعرت بالغيرة، لأن منشورات «غاليمار» الباريسية أصدرت قبل أربعة أشهر كتاب «رسائل الحب» التي سطّرها رئيس جمهورية فرنسا فرنسوا ميتران، الذي أطاح المرحلة الديغولية الفرنسية وجاء بحكم الاشتراكيين، واحتفت الصحافة بهذه الرسائل، ولم يتهم أحد الحبيبة «آن بانجو» بأنها تآمرت على «البنتاغون» لإصدارها، ولا بأنها سادية، كما لم تنصبّ محاولات التحليل النفسي عليها من الذين ينطبق عليهم ما يقولونه، وكل إناء بما فيه ينضح. وعدد الرسائل 1251 رسالة حب كتبها ميتران، وهو متزوج وأب لولدين.

رسائل أنسي لي تقع خارج هذا السياق الذي قد يبدو استفزازياً لنا كعرب، فقد جاء في رسالته الأخيرة لي: «لم أتزوج بعد. لم تتزوجي بعد. أرجوك يا غادة أن تأتي إليّ». وبالتالي الرسائل لا تجرح شعور أحد، ولا حتى المؤسسات المحنّطة عندنا.

في فرنسا لم يغضب صحافي أو ناقد لنشر الحبيبة «آن بانجو» رسائل ميتران، واعتبروها جزءاً مهماً من عالمهم الأدبي الفرنسي. فهل سيغص العالم العربي بسبع رسائل رائعة أدبياً، ونحن سراً أهل الحب والأشواق، ولكن السر والعلن لا يلتقيان عندنا!

- لماذا نشر الرسائل بعد رحيل أنسي؟

لأنني حين نشرت في السابق رسائل غسان كنفاني لي، قامت الدنيا ولم تقعد، فكيف لي أن أُطالب مؤسسة عربية ترعى هذا النمط من الوثائق الأدبية بالاحتفاظ بكل الرسائل الأدبية التي تسلًمتها، وجعلها في مأمن من التشطيب على أن تُنشر بعد موتي وموته... فلا أحد استجاب لندائي.

أما اليوم فيبدو طلب كهذا ترفاً بينما عالمنا العربي يغلي بالأحزان وصور الموت والمآسي والدمار. لذا قررت العودة الى الحل الفردي... ونشر ما أرغب في نشره بنفسي!

- هل عرضت على أنسي نشر الرسائل ورفض؟

لا أحد يقول للآخر: هل تسمح لي بنشر رسائلك بعد موتك؟ فالموت لا ينذر بموعد قدومه... ولا أحد يعلم من سيرحل قبل الآخر؟ والأهم من ذلك أن نتحدث عن الجمالية الأدبية للرسائل. واحتفاء فرنسا بنشر رسائل الحب التي كتبها رئيس جمهوريتها لدغني من جديد، بالنسبة الى افتقار أدبنا الى لون جمالي ناقص في الأدب العربي، ألا وهو أدب المراسلات وأدب الاعتراف. كما أقلقني الميل المتزايد الى الهرب من حقائق النفس البشرية! المهم أنني نشرت الرسائل وسأنشر المزيد منها قريباً.

- ستنشرين رسائل جديدة؟ من هو بطلها؟

انتظر وستعرف.

- كثيرون انتقدوا هذه الرسائل واعتبروها غير ضرورية، فما رأيك؟

كنت أعرف مُسبقاً ما ستثيره هذه الرسائل من غضب «حراس الصمت»، ولكنني أرفض تمزيق أبجدية مبدعة سيضمها تاريخ أدبنا العربي الى سجله. بالتأكيد، الرسائل ليست ضرورية للبعض، لا بل مزعجة، لكن أحداً لم يجبرهم على قراءتها. أجمل ما في الكتاب هو الحرية. فليطالعه من يشاء وليهمله من يشاء. أما القمع فليس حلاً، خصوصاً في لبنان معقل الحرية العربية. وأكرر، ليس في وسعي تمزيق حرف أبجدي جميل، وسأدفع دوماً ثمن ذلك بأعصاب باردة.

- هل كان الحب بينك وبين أنسي قائماً فقط على الرسائل، أم تطور الى أكثر من المراسلة؟

الحب كان على هامش جوهر الرسائل... فقبل عقدين، أصدرت رسائل غسان كنفاني لي، وطالعت 110 مقالات تنتقد اصداري للرسائل، وهذا ما أتوقع حدوثه اليوم أيضاً. كل خطوة أدبية أو فكرية تحررية تنويرية أقوم بها، ستُهاجم بضراوة من البعض، وستلقى ترحيباً من الآخر الذي أنتمي إليه. علينا تطبيع علاقاتنا مع الحقيقة البشرية، ومع أدب الاعتراف والمراسلات، وأنا أعيش منذ 33 سنة في باريس، ورسائل الحب يتم الكشف عنها عاماً بعد آخر، وذلك أمر عادي. وقد توقعت بعد اصداري رسائل غسان كنفاني لي، أن أفتتح عهداً أدبياً جديداً في نشر أدب الاعتراف، وأن يشجع ذلك الآخرين على النشر، ولكن الحرب الوقائية التي شنّها الكثيرون عليّ، لم تخفني بل أخافت الآخرين.

كتب مثلاً خليل صويلح في مجلة («الوسط» ــ لندن - 11/12/2000) يقول: «إحجام معظم الأدباء العرب عن ارتياد الحقل الشائك لنشر الرسائل مرده أن الرسائل تشبه الوثائق في لحظات خاصة متمردة على قوانين الأدب الصارمة، خصوصاً اذا كانت بين كاتب وكاتبة»...

مضيفاً: «وكلنا يعرف ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها غادة حين تجرّأت على نشر رسائل غسان، وقد واجهت الحملة بقولها: «أعرف أن الكتاب مس مرة واحدة مجموعة من المحرّمات، وكنت أتمنى أن يدور الحوار حول الرسائل من دون رياء بدلاً من ممارسة الإرهاب الذكوري»...

وللأسف ما زال كلامي ساري المفعول الى اليوم. ولعل الشاعر عبده وازن كان اول من تنبّه الى الجمالية الفنية لرسائل أنسي الحاج فكتب قائلاً: «إنها لا تقل بتاتاً فرادة وجمالاً عن قصائده الشهيرة ومنشوراته». وهذا هو جوهر القضية!

- كيف بدأت هذه العلاقة الغرامية وتطورت، وهل كانت الرسائل متبادلة بينكما أم كانت من طرف أنسي فقط؟

قلت في كتاب رسائل أنسي الحاج لي في الصفحة 6: «لم أكتب لأنسي أي رسالة، فقد كنا نلتقي كل يوم تقريباً في مقهى «الهورس شو» - الحمرا ، «الدولشي فيتا» و «الديبلومات» ــ الروشة ، أو «الأنكل سام» مقابل مدخل الجامعة الأميركية الرئيسي، وهذه المقاهي أقفلت اليوم».

نعم لم أكتب لأنسي، لكنني عجزت عن تمزيق هذه الرسائل الرائعة أدبياً، لأنها تستحق قراءة أدبية نقدية محايدة، فماذا يحدث لنا اليوم، ولماذا صارت رسائل حب بريئة تكهرب البعض وتثير مشاعر الكراهية لديهم.

- متى كانت أول رسالة حب أرسلها لك أنسي وفي أي ظروف وفي أي مرحلة، ولماذا أرسلها؟

الرسائل في كتاب رسائل أنسي الحاج لي مؤرّخة بقلمه، وبالتالي تجد الإجابة عن سؤالك في الكتاب.

- متى توقفت رسائل أنسي إليك، وكيف ولماذا؟

نشرت في الكتاب كل ما أملك من رسائل أنسي، وهي قليلة العدد لكن غنية بالإبداع.

- رسائلك الى أنسي اليوم لا تخفي حبك له، لماذا لم تتطور علاقتكما الى ارتباط فعلي؟

سبق أن قلت إنني لم أكتب لأنسي، لأننا كنا نلتقي كل يوم تقريباً في المقهى الأدبي. أما نشري للرسائل اليوم فهو بالتأكيد رسالة حب مني الى إبداعه وطليعيته الأدبية التي يشهد لها الكثيرون، وها أنا أنحني وأضع وردة بيضاء على قبره... أما ابداعه فسيظل حياً.

- ثمة من اعتبر نشر رسائل أنسي اليوم هو مجرد «أكشن» للفت النظر الى غادة البعيدة والغائبة؟

في الحقيقة، أنا لست بعيدة ولا غائبة. أصدرت خمسين كتاباً كلها بالعربية، وبعضها في طبعته الـ 15 وقد اشترك في مختلف معارض الكتب العربية... كما أن وجودي في باريس سهّل تواصلي مع المستشرقين، وها هي بعض كتبي تصدر مترجمة الى 19 لغة أجنبية. وروايتي الأخيرة «يا دمشق وداعاً» تترجم الآن الى الإنكليزية عن منشورات «ورف بابليشورز» في لندن. أما المفكر التونسي هشام جعيط الذي يكتب بالفرنسية، وله مكانة فكرية عالمية فقد رشحني لجائزة نوبل حين طلبت الأكاديمية السويدية ترشيح بعض الأسماء، ووافقوا على إدراج اسمي في قائمتهم القصيرة (من يدري؟)... وبالتالي أنا لست بحاجة الى إثارة ما تسمّيه «الأكشن» حول ادبي، فقد صدر عنه 21 كتاباً نقدياً، وأشعر بالامتنان للأكاديميين اللبنانيين والسوريين الذين أدخلوا اسمي في المناهج المدرسية المقررة للجيل الجديد. وحول ذلك، كتب الشاعر لامع الحر يقول: «وحدها اختيرت من بين مبدعات جيلها في منهاج الأدب العربي»، ويضيف: «والملاحظ أن معظم دارسي المنهج من الأجيال الجديدة أحبّوا غادة وأحبّوا نصها»... وهذه شهادة أعتز بها.

- ألا يزال الحب يسري في عروق غادة؟

الحب؟ بالتأكيد. كما الحقد على أعداء أمتي العربية الذين يحاولون تدميرنا ويساعدهم بعضنا في ذلك... وفي كل حقل بما في ذلك الحقل الأدبي.

- أما زلتِ تكتبين اليوم كما في السابق، أم تغيّر مفهوم الكتابة بعد توغلك في الزمن والكتابة، بعد هذا العمر الحافل والمنهك؟

العمر الحافل؟ نعم. العمر المنهك؟ بالتأكيد لا... كم كنت سأشعر بالإنهاك لو لم أكتب وأعلن تمردي على تقاليد (الهص الهص)، أي السكوت المطلق.

- هل سينضب نبع الكتابة وتنتهي الأفكار، وكيف تواجهين هذا القلق؟

لا قلق كبيراً عندي في هذا الحقل. فمواجهة الحقيقة لم تكن «فزاعة» عمري.

- هل غادة حزينة اليوم أم العكس، ولماذا؟

حزينة لأننا صرنا نقصد الغرب لنتعلّم بعدما كان يأتي إلينا في أيام عزّنا... حزينة لما يدور على أرضنا العربية وفي وطني الأم سوريا، ناهيك عن فلسطين واليمن وليبيا... وسواها من وطني الأكبر الذي يمارس تدميراً ذاتياً!

- هل تشعرين باقتراب الموت؟ لن أسالك إن كنت تخافين الموت، بل أسألك كيف تتوقعين موتك؟

وأنت كيف تتوقع موتك؟ الإجابة بكل بساطة: لا ندري. بالمناسبة، لماذا لا تسألني عن حياتي وعما أكتب؟

- تفضّلي بالإجابة عن السؤال؟

أحضّر الآن لنشر كتاب جديد بعنوان «تعرية كاتبة تحت المجهر».

- لماذا لا تعودين الى بيروت؟

أقسم كل صباح على العودة الى بيروت، وفي الليل أعانق برج ايفل وأنام!

- متى يمكن أن تتوقف غادة عن الكتابة؟

سأتوقف بالتأكيد حين لا أعود أدمع سراً في صالة السينما أمام مشهد عاطفي مؤثر وأحاول مسح دموعي في الظلمة من دون أن تلحظها جارتي الفرنسية التي رافقتني... سأكتب ما دامت تلك الشمعة متوقدة في قاعي.

- أمضيت أكثر من نصف عمرك في الغرب، وما زالت كتاباتك منكّهة بنفحات الفل والياسمين، كأنك لم تصلي بعد الى الغرب؟

هذا سيناريو جذاب لكنه لا ينطبق عليّ! أعرف أنني عشت طويلاً في لندن وجنيف ونيويورك وروما وباريس وسواها، ولكنني في الواقع لم أغادر «زقاق الياسمين» في دمشق حيث بيت جدّي خلف الجامع الأموي... ولم أغادر كورنيش المنارة في بيروت، ولا غرفة المكتبة في بيتي هناك حيث يستقبلني أبطال قصصي بالمحبة والترحاب كلما عدت... وأؤكد أنني عشت في الغرب وتعلمت الكثير ولكنني لم أهجر حقيقتي الأولى.

- كأنك في المسافة خرجتِ من الوطن العربي الى الغرب... لم تصلي الى الغرب، ولم يعد في إمكانك العودة الى أرضك الأولى، أين أنت الآن؟

أنا أعيش اليوم في الغرب، ولكن الغربة لم تقتلعني من جذوري، بل زادتني تعلقاً بها... نعم وصلت الى الغرب وتعلمت الكثير منه، لكنه لم يحوّلني الى «سبية فكرية» ولا الى «جارية» في بلاطه الأدبي... أكتسب من الغرب خبرات حضارية كثيرة، وهاجسي أن أضخّها في الدورة الدموية للوطن. وسأعود ذات يوم الى أرضي الأولى.

- كلمة أخيرة من غادة الى العرب وبيروت ودمشق... الى الجنون والعنف والدماء المهدورة في أرض العرب والعالم؟

«أعلن عليها الحب»، وأعجز عن «ختم الذاكرة بالشمع الأحمر»، و «صفارة إنذار داخل رأسي» ضد ذلك الانتحار الذاتي، و«حبي من الوريد الى الوريد» لوطني العربي، وقد يكون «الجسد حقيبة سفر» في «ليل الغرباء» و «رحيل المرافئ القديمة»، لكنني سأظل «أشهد عكس الريح» وأخط «رسائل الحنين الى الياسمين» و «الأبدية لحظة حب» مع الوطن.

وكل ما تقدم هو من عناوين كتبي... وأختتم بالقول أنا «عاشقة الحرية» وأعيش «غربة تحت الصفر» من دون أن تفارقني «شهوة الأجنحة».