الفنان التشكيلي عز الدين نجيب: موقفان وراء معرضي الأخير "العيش والحلم"

القاهرة - طارق الطاهر 28 يوليو 2019

LAHA

LAHA

LAHA

LAHA

LAHA

LAHA

LAHA

- ما الفلسفة الكامنة وراءَ هذا المعرض "العيشُ... والحلم"؟

لا بدّ قبل أن أقدّم إجابةً مباشرةً، أن أروي عن موقفين، الأول يعود إلى العام 1968، حيث صدرتْ لي المجموعة القصصية الثانية "المثلّث الفيروزيّ"، متضمنةً قصةً بالعنوان نفسه، حول رسامٍ شابٍ دأب على التقدم بلوحاته إلى مسابقةٍ تنظّمها جمعيةٌ فنية معروفة، كانت محاولاته على مدى سنوات عدة تُمنَى بالفشل؛ حتى تولاه اليأسُ من الفوز، وهو لا يعرف أسبابَ فشله، غيرَ أن الناقدَ المهم بين أعضاء اللجنة صارحه بأنّ لوحاتِه ينقصها "الميتافيزيك"، ولم يعرف ماذا تعني الكلمةُ، وكانت اللوحةُ التي تقدم بها إلى المسابقة آخر مرة، تعبّرُ عن اغترابه في المدينة، وتحمل رمزاً للعودة إلى باطن الأرض، من خلال شجرة تمدّ جذورها في العمق، وثمة وجهُ امرأةٍ ريفيةٍ يخيِّم على فضاء اللوحة، ولم تكن تلك المرأةُ سوى أمه الحقيقية التي تركها في القريةِ البعيدةِ. حلمُه الكبيرُ بالفوزِ كان يرجع إلى أن الجائزة هي رحلةٌ إلى أوروبا لزيارة المتاحف والمعارض، وللتعرّف على الفنّ العالميّ. في أحد الأيام، جاءه خبرُ وفاةِ أمّه، أصابته الصدمةُ بحالة فقدانٍ موقتٍ للذاكرة. حاول- من دون جدوى- أن يتذكّر وجهَ أمّه. أخيراً تذكّر لوحته التي تحمل ملامحها. انطلقَ إلى الجمعية ليرى اللوحةَ ويستعيدَ وجهَ الأمّ، فوجئَ هناك بفوزه بالجائزة. لم يبال بكلمات التهنئة والحفاوة التي قوبلَ بها للمرة الأولى، حتى من الناقد الكبير الذي سبقَ أن أحبطَه. كل ما أرادَه هو أن يملأَ عينيه من وجهِ أمّه التي كان يحلمُ بأن يهدي إليها أولَ نجاحٍ يحقّقه، فيكونُ فوزُه لوحتَه البكر. عندما اقتربَ منه الناقدُ قائلاً: أبشرْ يا عم... أوروبا مرة واحدة!... غمغمَ لنفسه قائلاً: وما جدوى ذلك؟... إنهم هناك لا يعرفونَ أمّي!

أما الموقف الثاني، فإنه في أوائل الستينات من القرن الماضي تُرجم إلى العربيةِ كتابٌ من تأليف الفيلسوف الفرنسيّ روجيه جارودي، (الذي أعلن إسلامَه لاحقاً)، وعنوانُه "واقعيةٌ بلا ضفافٍ". قدّم قراءةً مختلفةً لأهم الاتجاهات الأدبية والفنية الحديثة في ذلك القرن، من خلال أعمال مجموعةٍ من مشاهير المبدعين، منهم بيكاسو في الفن، وسان جون بيرس في الشعر، منطلقاً من مفهومٍ فلسفيّ واسعٍ للواقعية في الفنّ والأدب، يدمجُ حداثةَ الأساليب لدى هؤلاء المبدعين، برؤيةِ الواقع المنحازة الى القيم والحرية والمصير الإنساني، مبيناً أن العبرةَ ليست بالأسلوب بل بالمضمون والمواقف، ورأى لديهم قدراتٍ هائلةً للحلم الإنساني ولقراءةِ ما وراء الواقع أكثر من المظاهر الخارجية له، ومؤكداً أن مناطَ تحقيق القيم الكبرى يكمنُ في ابتكارِ الرؤية بحس ينحازُ الى الإنسان مهما كانت تجاوزاتُ الشكل.

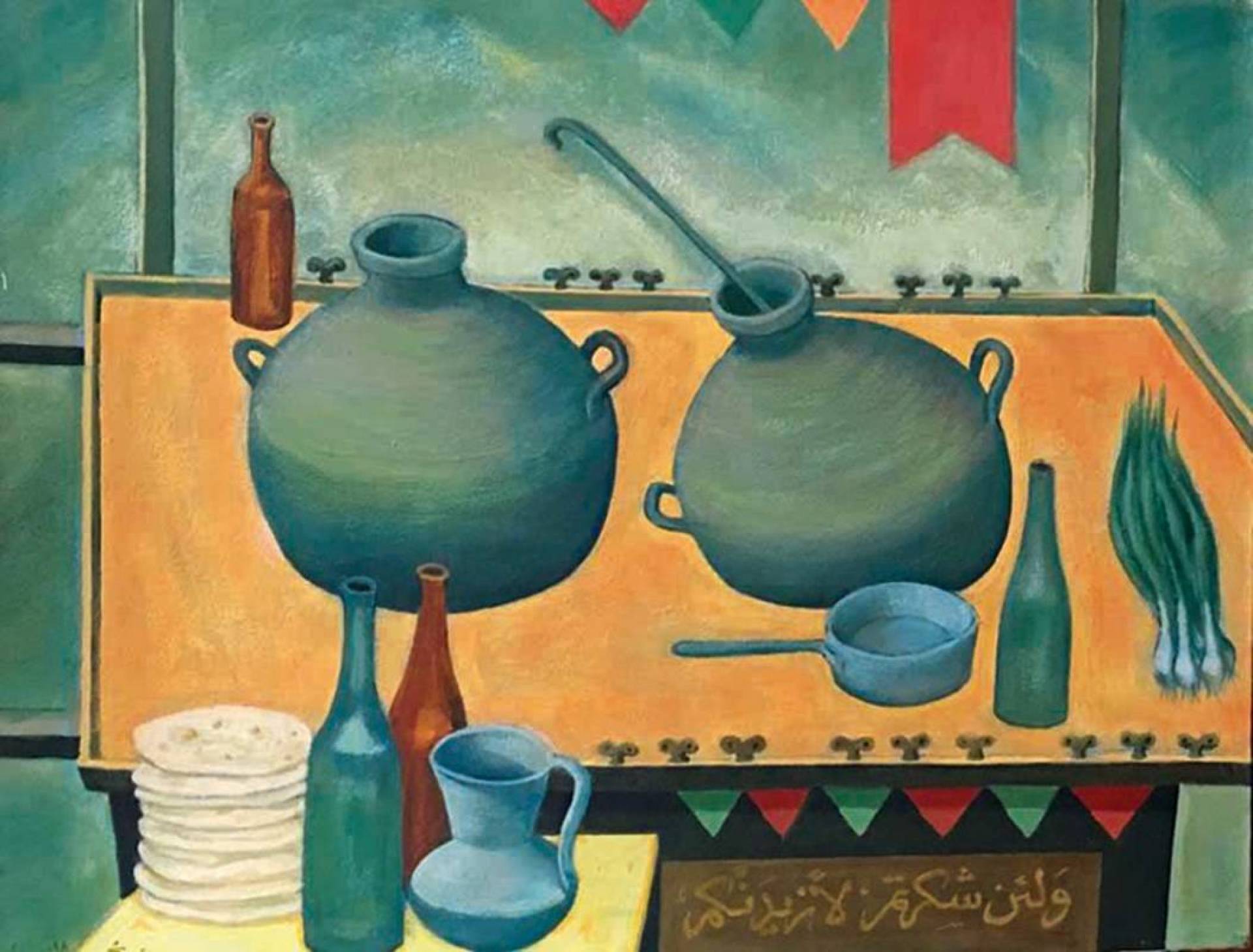

- إذاً، ما التأثير المباشر من تجاربك على هذا المعرض، الذي تتراوحُ فيه الأعمالُ ما بين مناظرَ طبيعيةٍ وتشخيصٍ لحياة البشر، لا سيما في مناسباتهم المعيشية والحياتية المختلفة، مثل صنع العيش، وكذلك نلمحُ في معرضك الوجوهَ المنطلقة الحالمة بمستقبلٍ أفضل؟

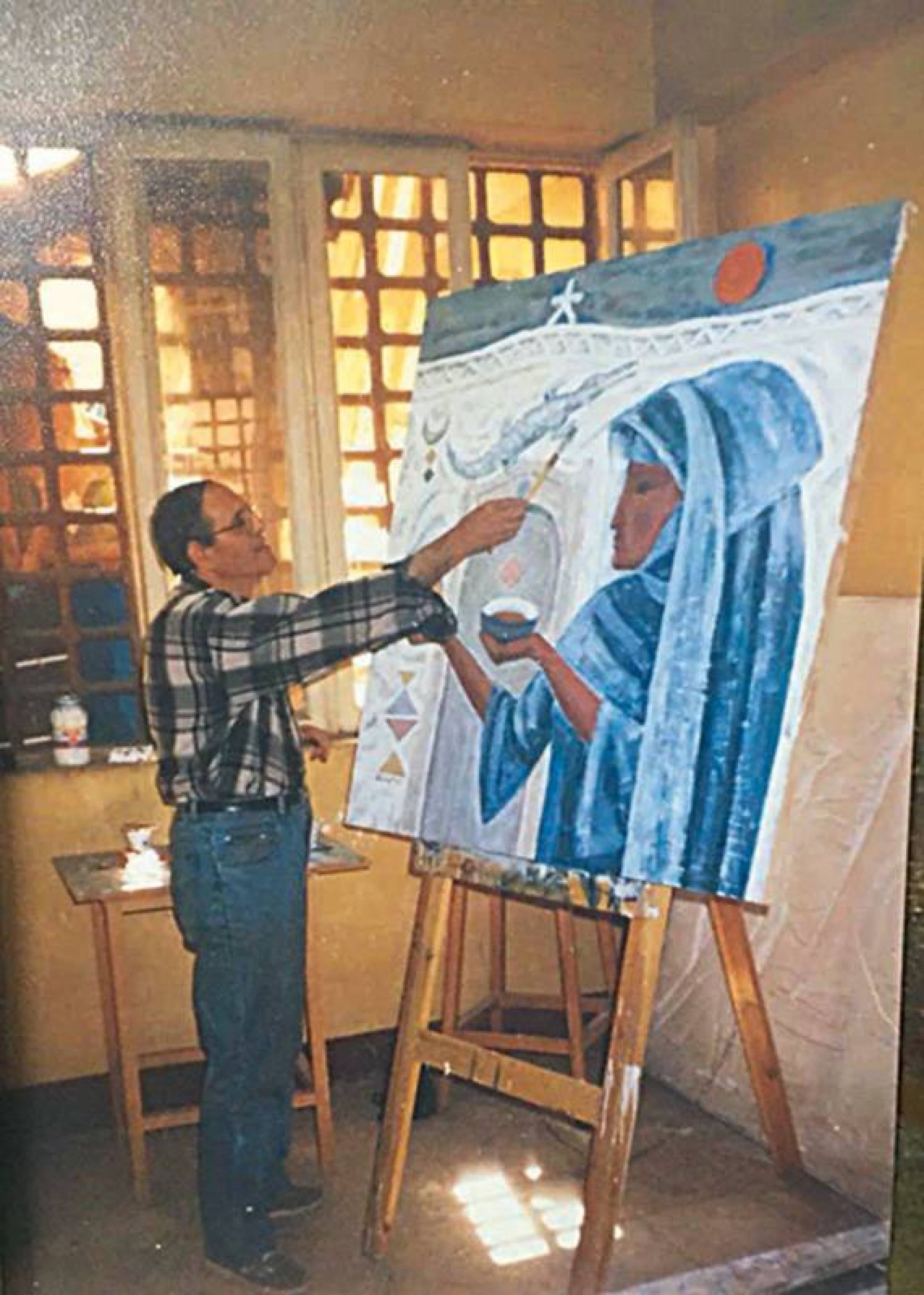

بعد أكثر من 50 عاماً على صدور كتابي "المثلث الفيروزيّ"، وأعوامٍ أكثر على صدور كتاب "واقعيةٍ بلا ضفاف"، أعود إلى بداياتي الفنية في الستينات، وقد جرت في النهر مياهٌ كثيرةٌ، تنوعّت خلالها تجاربي الفنية بين الواقعية والتعبيرية والرمزية والفانتازية... بل والسريالية (وفق قراءة الفنان الكبير رضا عبدالسلام؛ وهو المعروف بأسلوبه ما بعد الحداثيّ)، فقد اكتشف في لوحاتي بُعداً يتجاوز الواقعَ إلى رؤيةٍ ميتافيزيقيةٍ أو سرياليةٍ... وفي قراءات أخرى لأعمالي من النقاد مختار العطار والدكتور أمل نصر ومحمد كمال وصلاح بيصار، رأوا أن فيها روافد من الحلم والأسطورة والروحانية، واليوم وأنا أستقل القطار مقترباً من محطتي الأخيرة من دون أن أضع الريشة والقلم من يديّ، أكاد أجدُني– بعد هذا العمر– الفنانَ الشابَ ذاتَه في قصةِ "المثلث الفيروزيّ"، أبحثُ عما كان يبحث عنه، عن الأرض والجذور، على رغم توالي الخطوب وتغير الأولويات، وأستولدُ الحلمَ من طين الأرض وهمس الحيطان، وأرى الأمل بين طيّات الظلمة وغلظة الواقع، وأُحلقُ بأجنحة الحبّ والحريّة.

- لاحظتُ تغييراً في هذا المعرضِ في ما يخصّ رؤيتك للإنسان... أليس كذلك؟

بالفعل، في هذا المعرض يعودُ الإنسان بملامحِه الماديّة إلى غالبية اللوحاتِ، بعد أن غابتْ عن معارضي السابقة – إلا قليلاً– حتى الثمانينات، كنت خلالها أستعيضُ عن هذه الملامح باستشعار أنفاس هذا الإنسان وهمساته بين الصخور والجدران، أشعرُ اليومَ بحنينٍ قويّ إلى أن تلمسَ فرشاتي هذه الملامح الإنسانيّة، وإلى استدعاءِ صورٍ واقعيةِ عايشتها في الماضي البعيد، فأستعيدُ معها رحيقَ العيشِ في أماكنَ منسيةٍ في القرى والواحات والصحارى، طالما بحثتُ فيها عن عبقرية المكان. اليومَ أحاول فتح الصناديق المطوية لحياة الناس بهموم عيشهم وأحلامهم الصغيرة، فأراهم بعين الحلم والخيال، عبر ثقافتهم الممتدّة ورموزهم السحرية، وأحلّقُ معهم نحو واقعيةٍ بلا ضفافٍ، بعيداً عن صفة الرجعيّة وعدم مسايرة الحداثة والتقدّم. فهاتان الكلمتان تحملان قيماً إنسانيةً تتجاوزُ الأشكال والأساليب إلى جوهر المعاني الكليّة في تعاملها مع الإنسان والعصر، ومن دون هذا التفاعل تظلّ أشكالاً جوفاءَ معزولةً عن الناس منقطعةً عن الواقع والحياةِ، إلا من خلال المتاحف وقاعات النخبة وبطون الكتب. هذه القناعةُ هي ما يعصمني من فقدان الثقة بالنفس في واقع مغترب ثقافياً، وهو ما يحفظُ لي توازني في خضمّ تياراتِ الاغتراب، وفي زمن الاهتزاز القيميّ "العظيمِ" في الفن والحياة.

- أريدُ التوقفَ عند المحطات الرئيسية لمسيرتكَ الإبداعية والفنيّة بأوجهها المختلفة؟

في مجالِ القصة، بدأتُ النشرَ في الصحف والمجلات منذ العام 1958، وشاركتُ في العام 1960 في المجموعة القصصية "عيشٌ وملحٌ"، مع خمسةٍ من الأدباء الشباب آنذاك، محمد حافظ رجب، سيد خميس، الدسوقي فهمي، محمد جاد، عباس محمد عباس، وكتبَ لها المقدمةَ يحيى حقي، وفي العام 1962 أصدرتُ المجموعةَ القصصيةَ الأولى بعنوان "أيامّ العزّ"، وتوالت المجموعاتُ الأخرى: "المثلّث الفيروزيّ"، "أغنيةُ الدميةِ"، "نقطةٌ صغيرةٌ قربَ السماءِ"، وروايةٌ وحيدةٌ بعنوان "نداءُ الواحةِ"، أما على مستوى المعارضِ التشكيليةِ، فقد أقمتُ أولَ معرضٍ فرديّ في العام 1964، ثم توالت المعارضُ، وحصلتُ على العديدِ من الجوائز، آخرها جائزةُ الدولة التقديرية في الفنونِ عام 2014. كما يقتني المتحفُ المصريّ للفنّ الحديثِ 30 عملاً من كل مراحلي الفنيةِ، بالإضافةِ إلى مجموعةٍ من الإصدارات في مجال النقد التشكيليّ، منها "فجرُ التصوير المصريّ الحديث"، "موسوعةُ الفنون التشكيلية"، "تحولاتُ الفنّ عند مفصل القرنين"، وغيرُها من الإصدارات.