الكاتب زياد كاج: «سحلب» قصة بناء الذات في بيروت

بيروت - إسماعيل فقيه 21 يوليو 2018

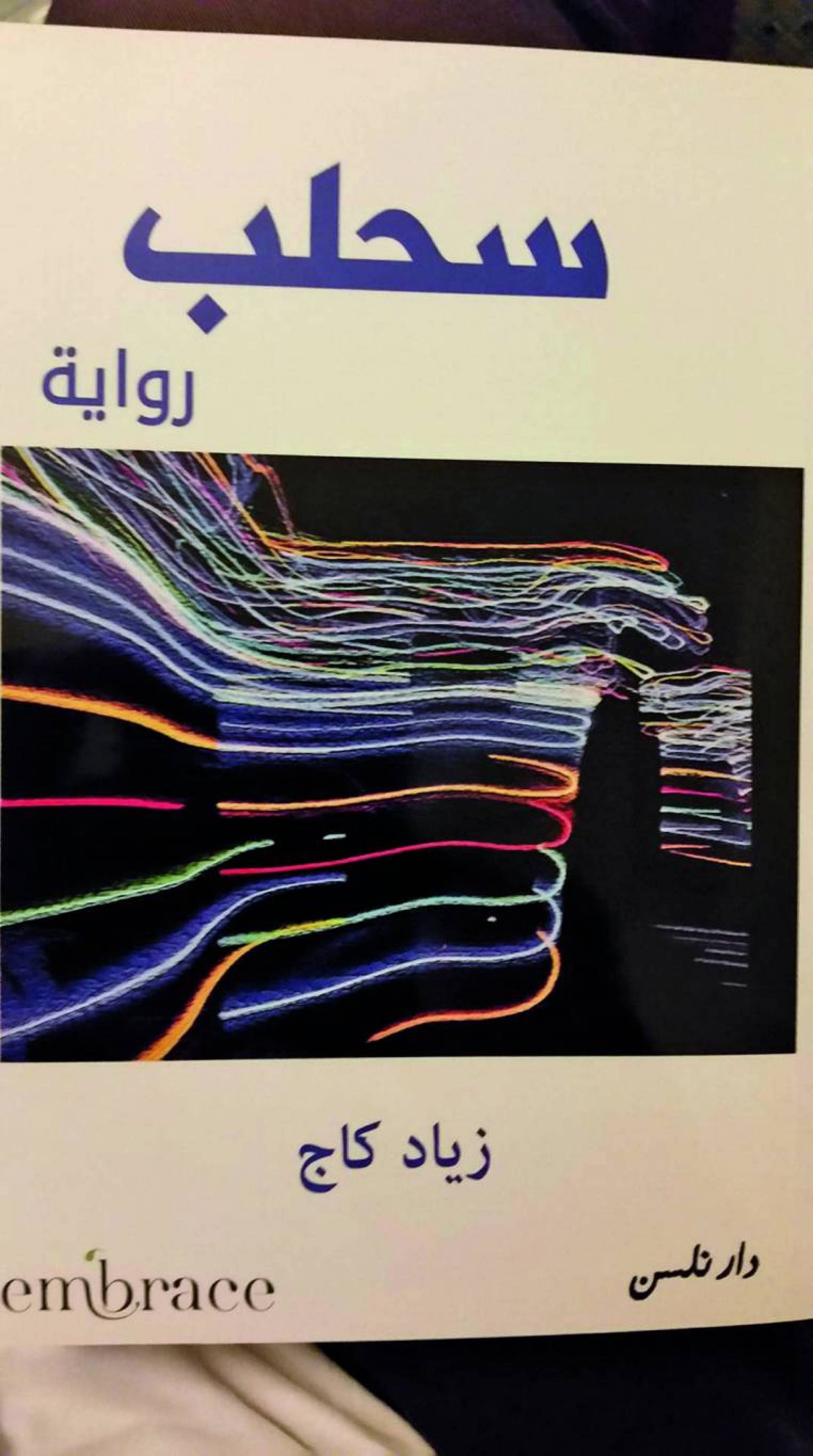

حقق الكاتب اللبناني الشاب زياد كاج حضوراً لافتاً في الكتابة الروائية، وقد اختار مواضيعه الروائية بدقة العارف والباحث، إذ ركّز على خصوصية المدينة التي ينتمي إليها، بيروت أو «راس بيروت» التي وُلد وترعرع فيها. حضرت المدينة في كامل تفاصيلها، المعروفة للعامة والخاصة غير المعروفة إلا لمن عرف المدينة وناسها عن كثب. استحضر الماضي والتاريخ والحروب والعادات والطقوس والذكريات، الصعبة والجميلة التي شهدتها المدينة خلال تاريخ معقول، وكان عايشه الكاتب أو تعرف عليه من خلال بحثه الدؤوب. وفي روايته «سحلب» الصادرة حديثاً، غاص الكاتب عميقاً في الواقع والتاريخ، وفي العذاب والحب والعادات والطقوس التي امتدت في المدينة. وكان لنا معه هذا الحوار، كمحاولة للإضاءة أكثر على تفاصيل بحثه الروائي المشوّق، فماذا يقول؟

- ماذا تخبرنا عن «سحلب»، روايتك الحديثة، والتي شغلت الرأي العام؟

رواية «سحلب» هي قصة بناء الذات من حطام الذات. كأنها تريد أن تلقّن درساً للناس بعامة، وللذين يتأففون من الحياة ولديهم نظرة سوداوية من الأمور، بأن الحياة جديرة بأن تعاش، وأن العقل هو النور الوحيد الذي بواسطته يصل الإنسان إلى شاطئ الأمان والسعادة والقبول. فخارج العقل، لا وعي، ولا حكمة، ولا سلوك إنساني مستقيم، وفوق ذلك كله، لا حب ولا إيمان. فكلمة «العقل» ترد في القرآن الكريم أكثر من أربعين مرة، وبصفة فعل.

- تحكي رواية «سحلب» قصة شاب جامعي طموح، «يقاتل» على جبهات عدة متناقضة في الوقت نفسه: يتابع دراسته في جامعة بيروت العربية، ويعمل مساء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وأيضاً، يعمل بدوام جزئي في إذاعة «صوت الشعب» التابعة للحزب الشيوعي اللبناني أيام الحرب.

فجأة، تنقلب حياته رأساً على عقب، بعد أن يصاب بحالة اكتئاب حادة تدخله إلى مستشفى الأمراض العقلية والعصبية، حيث سيمضي أصعب 10 أيام عرفها في حياته. بعد خروجه من المستشفى، يواجه عائلته الحزينة والمصدومة، ومجتمعاً لا يرحم، وحبيبة باردة لا تتردد في قطع علاقتها به. لكنه لا يفقد الأمل ويقرر الصمود والمواجهة والصبر.

تطول رحلته لمدة 27 عاماً، يتزوج خلالها وينجب أولاداً يصالحونه مع الحياة، وتكون زوجته إلى جانبه في السراء والضراء. بعد 27 عاماً، يقرر العودة إلى المستشفى زائراً، ليكتشف حقيقة إنسانية ثابتة تتلخص بجملة واحدة: «إن الأيام التي تكسرك، هي نفسها الأيام التي تصنعك».

- هل اخترت هذا النوع من الكتابة الروائية عن سابق إصرار أو أن الواقع فرضه على لغتك؟

لم أختر الكتابة، بل هي ولدت معي. شعرت بذلك من بداية تفتّح وعيي. كنت أراقب كل شيء من حولي: في البيت، ثم في الشارع، ثم في الحياة العامة. كنت (صبياً صاحب «تفاصيل»)... وربما هذه التفاصيل هي بذاتها أنهكتني، قارئ وجوه وشكاكاً من الدرجة الأولى. لكن كان عليّ أن أتأكد بأنني فعلاً كاتب أم لا. وربما ليس عليّ أن أتأكد. أشعر بأنه عليّ أن أستمرّ بطرح هذا السؤال على نفسي: «هل أنا كاتب فعلاً؟ وهل عليّ أن أستمر؟». لا أحب اليقين، فأنا إنسان «رماديّ»... أفضّل المابين بين. ما زلت ماضياً في مشروعي الكتابي- بخاصة في حقل الرواية- فقد بدأت النشر عملياً منذ العام 2003. قبل ذلك، كانت لي محاولات شعرية في جريدة «النهار» البيروتية. جلّ كتاباتي هي بنت الواقع. أحياناً أضيف على الحقيقة شيئاً ما من مخيلتي. لكن بصورة عامة، لمعظم روايتي علاقة مباشرة بالواقع وبتجاربي الشخصية، بخاصة في رواية «سحلب»، التي هي تجربة شخصية محض.

- كأنك تدوّن الماضي الصعب في روايتك؟

نعم، أنا أدوّن وأستعيد الماضي الصعب... لكن بسهولة وليس بألم. وكما يقول أهل التوحيد: «الموت مثل الصابونة، يصغر مع الوقت». كذلك الماضي والتجارب القاسية تتحول مع تقلّب السنين إلى صندوق ذكريات نفتحه ساعة نشاء ونغرف منه، كي نستأنس به قليلاً، وربما، يستفيد القارئ ويعيش تجارب غيره، فينسى أو يتقبل تجاربه. الكتابة هي نوع من المصالحة مع الماضي، والقراءة تساعد على المصالحة مع الذات.

يمكننا أن نعود إلى الماضي بفرح في حالة واحدة فقط: قبول الذات ولملمة الأنا. فكل إنسان- سواء كان شخصاً عادياً أو كاتباً- إذا لم يتصالح مع ذاته ويجاهد نفسه، لن يتقبله الآخرون.

- لماذا تكتب وإلى أين تريد الوصول بطروحاتك الروائية؟

أكتب بهدف المتعة والتسلية. قديماً، سأل أحدهم شكسبير عن هدفه من الكتابة، فقال أنه يريد كسب المال!

الكتابة هي متعة فكرية ومغامرة ورحلة اكتشاف. ويرافقها إحساس بالخوف والقلق. الكاتب الصادق دائماً هو في حالة خوف من الفشل. ماركيز قال في إحدى مقابلاته: «أهون عليك أن تلقط أرنباً من أن تلقط قارئاً». لا أعرف إلى أين أريد الوصول. المهم ألا «تكبر الخسة براسي». أنا مستمر في عملي الروائي، ولو كان لدي الوقت خارج الوظيفة، لكتبت رواية كل شهر. المسألة ليست في العدد بل في النوع. لا أستطيع أن أكتب في موضوع غير مقتنع به. «سحلب» سكنتني منذ 27 سنة حتى نضجت، وهذه المرة الأولى التي أضع فيه العنوان قبل المباشرة بكتابة النص. أصعب شيء واجهته، كان الجملة الأولى!

- هل تعتبر نفسك من جيل ثقافي يمثل مرحلة الحرب الأهلية؟

عشت الحرب ولم أشارك فيها عسكرياً. رأيت أهوالها، بخاصة خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وخلال تجربتي في الدفاع المدني، لا أعتقد أنني من الجيل الذي يمثل الحرب. لأنني عايشت نتائجها وفظائعها، وكيف تحولت الحرب مع الوقت إلى حفلة شواء بشرية، ارتكبت خلالها أبشع الجرائم بحق الأبرياء. هل نسينا الخطف على الهوية؟ هل نسينا القتل والقتل المضاد، والقصف العشوائي، والسيارات المفخخة من هنا وهناك؟ أم أننا نسينا عمليات الاغتيالات والتصفيات؟ أرجو ألا يغضب مني أحد، إذا قلت إن مفهوم «الداعشية» المتداول اليوم - على حقيقته- قد مورس عندنا خلال الحرب الأهلية. أنا أدين الحرب، وأدين الأحزاب التي دخلت في «دولة اليوم». أعتقد أن الأحزاب الطائفية نفسها هي مشروع تهديم للبلد، وهي مشروع إلغاء للآخر... أيّ آخر!

- ثمة وصف هادئ أقرب إلى الشعر في نصك، إلى ما ترد ذلك؟

بداياتي كانت شعرية. لم يمت الشاعر في وجداني ووعيي. لا أزال أكتب الشعر، وأنظر إلى الحياة والناس من وجهة نظر شعرية ورومانسية حالمة. لذلك لم أفكر في تجميع المال، ولا أحبّني أصحاب الرساميل أو الذين يقيّمون بعضهم وفق حساباتهم المصرفية. صحيح المال ضروري، لأن الحياة هي أرقام وحروف. صودف أنني من أصحاب الحروف.

لاحظت أخيراً هجرة موسمية من الشعر إلى الرواية. البعض لا يزال صامداً متنسكاً في مملكة الشعر الساحرة. أعود إليها أحياناً. وفي كثير من الأحيان، تطفو في سياق السرد الروائي في قصصي. هذا الأمر يفرحني. بخاصة في روايتي الأخيرة، تعمّدت نشر قصيدتين عزيزتين على قلبي.

- هل للحب مكان في فسحتك الروائية؟

في الشعر، كتبت عن الحب قليلاً. قصيدة واحدة كتبتها عن حبيبتي الأولى. هذه القصيدة تبقى الأجمل لعفويتها وومضيتها.

لا أعتقد أن للحب مكاناً في رواياتي. ربما هو مسكوت عنه. أشعر بأننا في زمن بحاجة الى تسليط الضوء أكثر على المشاكل التي نمر بها. أمامنا أهوال ومصائب. تشغلني كثيراً الحالة المذهبية السائدة حالياً. لدرجة أفكر بكتابة رواية عن الموضوع. أشعر بأن الموضوع شخصي، وعليّ كروائي، أن أفعل شيئاً. لا يمكن السكوت عما هو حاصل اليوم على المستوى الديني والمذهبي، سواء عندنا، أو في المنطقة. الحب دائماً موجود. إذا أحبّ الإنسان نفسه وعرفها جيداً، أعتقد أنه قادر ومنفتح على حالة الحب، مهما كانت الظروف. الأولوية الآن، هي محبة الآخر وقبوله كما هو.

- كيف تقرأ وتكتب وتستحضر المرأة في نصك؟

المرأة حاضرة في نصي. لا أفكر بها ككيان منفصل كثيراً عن الرجل. «وخلقناكم من ذكر وأنثى». هي حاضرة كأم متفانية، كأخت تضحّي بالغالي والرخيص من أجل عائلتها، وهي حاضرة كصديقة، وأيضاً كحبيبة. هنا لا بد أن أعترف بأن الحياة علمتني أن أحب من يحبني. الحب هو العقل وليس القلب.

إذا طلبت مني أن أراجع معظم النساء اللواتي تحدثت عنهن في رواياتي، أقول إنهنّ في روايتي «أولاد الناطور السابق»، و«الحياة كما قدمت لهم»، مظلومات وسط مجتمع ذكوري وتقليدي لا يرحم. لأنه مجتمع حرب. لكن في الرواية الثانية، اكتشفت نوعاً من النساء ذوات الإرادة والشخصية القوية. عجنتهنّ الحياة والظروف القاسية. إذاً شخصية الحاجّة أم ناصر- حلّالة المشاكل- تلك المرأة الحكيمة والعاقلة والصابرة. هذا ما يلفتني في المرأة الشرقية، التي أفضلها على بقية نساء العالم. ومن يشاهد فيلم حياة «مارغريت ثاتشر»، يعرف القصد من كلامي.

- زياد كاج كاتب شاب مندفع للكتابة كأنه يستعجل أمراً ما.

لست شاباً يا عزيزي. أنا في الخامسة والخمسين من عمري. نعم، تفكيري واندفاعي يوحيان بالشباب. أخاف بأن تكبر الهوة بيني وبين الجيل الجديد اليوم. أحبهم ولا أدينهم، بل أتلصص عليهم كي أتعلم.

أعترف بأنني مستعجل قليلاً في موضوع الكتابة. لأن عقلي محشوّ بالأفكار والمشاريع، ولأن كتابة الرواية هي شغف وحب بالنسبة إليّ. حياة وحيوات أخرى. أبي كان يراهن على الخيل، وأنا أراهن على الكتابة والقصة. لا أعتقد أن الفرق كبير.

- هل أنت حزين، فرح، يائس، متفائل، عاشق، جلاد، ضحية... أين تستقر اليوم، في أي عذاب أو حب أو قلق...؟

عقلي يعمل بأفضل حالته عندما أكون وحدي وذهني صافياً.

وأنا إنسان فرح وراضٍ ومتصالح مع نفسه. لكن الحزن ضروري في حياة الإنسان. إذ كيف تعرف قيمة الفرح والضحك إذا كنت لا تحزن. الحياة تقوم على التناقضات والثنائيات: مثل الأبيض والأسود، الخير والشر...الخ

أفضّل اللون الرمادي. لست ضحية ولا جلاداً. القدر صفعني صفعة قوية وارتكبت أخطاء. لملمت حطامي وأعدت تركيب أنايَ. لست قلقاً على الإطلاق. أنا في حوار يوميّ مع ذاتي، أفضّل العزلة، لو لم يكن البحر... لتمنيت وجوده. أفكر بالموت ككل إنسان. فالحديث الشريف يقول: «موتوا قبل أن تموتوا». أي أن نفكر بأننا آنيون هنا... نعرف ونفرح ونقدّر النعمة التي نحن فيها... وهي: دورٌ على خشبة مسرح الحياة.