في مصر: ثورة المرأة على القهر والعنف والتحرّش!

المرأة المصرية, المرأة المصرية / نساء مصريات, العنف ضد المرأة, ثورة النساء, العنف الأسري, المجتمع

08 مارس 2014

هديل علاء

هبة قراعة

الدكتورة هالة منصور

غدير أحمد

سلمى عبد الخالق

حملة البنات «هاركب عجل»

إسراء أحمد أثناء ركوب الدراجة

غدير ومايكل وسلمى في حملة «ثورة البنات»

الدكتورة ماجدة عدلي

الدكتورة سكينة فؤاد

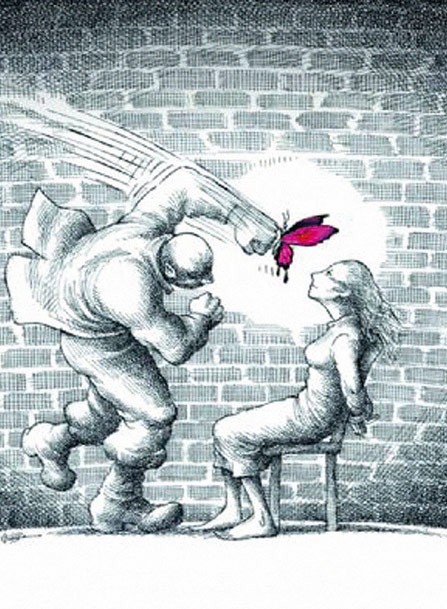

المرأة المصرية تعاني مشاكل كثيرة، تبدأ بالعنف داخل البيت وتنتهي بالقهر خارجه، مروراً بالتحرّش الذي أصبح يطاردها أينما ذهبت. لكنها تتمرّد على كل ما تعاني منه، مستخدمة أفكاراً جديدة ومبتكرة تسعى بها إلى تغيير واقعها والدفاع عن حقوقها والتمسك بمكتسباتها القليلة، التي يبخل البعض بها عليها. فما هو شكل ثورة المرأة المصرية على واقعها؟ «لها» تحقق.

سنوات طويلة من العمل على وضع قانون واضح يحوّل العنف الأسري، من ظاهرة يفضل المجتمع كتمانها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون، هي السنوات التي عكف مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف» طوالها على إعداد قانون خاص بتوفير أقصى حماية ممكنة للنساء، في ظل ما يتعرضن له من عنف، بحجة الحفاظ على الأسرة وكتمان أسرارها فيما يعرف «بالعنف الأسري»، الذي وصل فيه صراع المرأة المصرية إلى نقطة فاصلة بعد مراحل لا حصر لها، بدأت بمرحلة إنكار وجود الظاهرة، ثم مرحلة تسليط الضوء والحديث عنها في الندوات المفتوحة والمؤتمرات الرسمية، وحتى الوصول إلى مرحلة الانتهاء من وضع قانون واضح للحد من العنف الأسري، وإطلاق حملة توقيعات لتمرير القانون في مجلس الشعب، الذي تم حلّه مرة تلو الأخرى، نتيجة للتقلّبات السياسية التي وضعته على قائمة الانتظار.

الوصول إلى تعريف محدد لظاهرة «العنف الأسري»، ووضع عقوبات واضحة لمن يمارسه، وتقديم دليل واضح للمرأة في حالة التعرّض للعنف داخل نطاق الأسرة، هي أبرز النقاط التي ناقشها مشروع القانون الذي تحدثت عنه الدكتورة ماجدة عدلي، رئيسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في محاولة لشرح الظاهرة وأبعادها وآخر التطورات التي وصلت إليها، ومحددة تعريف العنف الأسري كما ورد في نص مشروع القانون، على أنه «كل شكل من أشكال إساءة المعاملة النفسية أو البدنية أو الجنسية أو التهديد به من جانب أحد أفراد الأسرة تجاه إحدى نسائها في إطار العلاقات الأسرية».

وتقول ماجدة عدلي إن مشروع القانون هو المحطة الأخيرة بعد العديد من المبادرات والحملات المناهضة للعنف ضد المرأة، ويعتبر خطوة أكثر إيجابية إلى تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة وتوفير نطاق أكثر قانونية وعدلاً مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأكثر تماشياً مع الدستور المصري، الذي عامل المرأة على كونها مواطناً مصرياً دون تمييز، ويهدف المشروع في المقام الأول على اعتبار ما تتعرض له المرأة من عنف داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون، ويوقف ما يفرضه المجتمع من تسامح للتعامل مع هذه الجرائم، بحجة الحفاظ على الأسرة ورعاية شؤونها الداخلية، في الوقت الذي تتعرض فيه المرأة لمختلف أنواع العنف والسلطة الأبوية أحياناً، وسيطرة الزوج أحياناً أخرى، دون وجود قانون واضح يحمي حقوقها أو مكان تلجأ إليه في حالة التعرض للعنف.

منجزات

بعيداً عن الضعف والصمت والخوف من لوم المجتمع، شقت المرأة المصرية طريقها لدخول عهد جديد من الثورة على قهر المجتمع، الحديث بحرية عن مشاكلها، كشف أصعب المواقف التي تواجهها، سواء في العمل أو المنزل، الانضمام إلى مراكز التأهيل التي تطرحها منظمات المجتمع المدني، وعدم الخوف من اللجوء إلى القانون للحصول على حقوقها، وزيادة وعيها بموقعها في المجتمع، هي أبرز المنجزات التي نجحت في الوصول إليها، كما تؤكد لمياء لطفي الناشطة النسوية والباحثة بمركز المرأة الجديدة، والتي تتحدث عن أحدث ما وصلت إليه المرأة من أساليب المواجهة، بداية من الحديث في الندوات والابتعاد عن الحواجز الاجتماعية، ووصولاً بنزولها الشارع للمطالبة بحقها من خلال طرق جديدة برفع اللافتات والمسيرات النسائية أحياناً، والانضمام للحركات المدافعة عن حقوقها أحياناً أخرى.

تقول لمياء: «المرأة المصرية خرجت عن صمتها وضعفها بنسبة كبيرة في الثلاث سنوات الأخيرة، التي نجحت خلالها في استغلال الثورة السياسية في إشعال ثورة خاصة على واقعها، مقارنة بما مضى لم تعد المرأة المصرية هي من تتقبّل القهر في العمل أو المنزل، ولجأت إلى قنوات أخرى عكست معاناتها ورغبتها في التغيير، وكانت المشاركة في الحصول على حقوقها من خلال النزول للشارع والانضمام للحركات النسوية الحية، والمشاركة في المبادرات الحديثة التي تحمل قدراً كبيراً من الثورة على الواقع بمسيرات نسائية أو مظاهرات تطالب بحقوقها هي أبرز أشكال التغيير.

أما عن التطور في أداء منظمات المجتمع المدني، فتحدثت لطفي عن أبرز الخطوات في مواجهة العنف والتصدي لمختلف أشكال القهر الواقع على المرأة، قائلةً: «تصاعد أداء المجتمع المدني الذي يحاول تقديم أشكال جديدة من معالجة قضايا المرأة، وذلك من خلال بعض الخطوات التي كان أبرزها الدليل الذي أصدره مركز قضايا المرأة الجديدة، عن الجهات التي يمكن للمرأة التوجه لها في حالة التعرض للعنف المجتمعي بكل أشكاله، سواء من الناحية القانونية أو التأهيل النفسي والاحتضان المجتمعي، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل، إلى جانب تعاون مؤسسة الرئاسة مع هذه المنظمات، من خلال مشروع «مفوضية مواجهة العنف ضد المرأة»، وهي المبادرة التي أطلقتها الدكتورة سكينة فؤاد مستشارة الرئيس فيما يخص المرأة، ودعت خلالها منظمات المجتمع المدني لتقديم خطة عمل شاملة من أجل حماية المرأة من عنف المجتمع، هذا إلى جانب درجة الوعي التي وصلت إليها المرأة المصرية أخيراً، فيما يتعلّق بتغيير صورتها الذهنية ورفض التمييز والتصنيف المجتمعي بكل أشكاله.

أحدث الوسائل

«شخصية معقدة تميل إلى الصبر والكتمان وتحمل الأمر الواقع»، هكذا وصف الدكتور إبراهيم مجدي أخصائي الطب النفسي بجامعة عين شمس، شخصية المرأة المصرية، التي مرّت بمراحل نفسية عكست تغيّراً واضحاً تأثر بما حولها من متغيرات مجتمعية وسياسية، فتحت لها قنوات مختلفة للتمرد على مجتمعها، كما أكد قائلاً: «المرأة المصرية تتسم بالقدرة على التحمّل وكتمان ما تتعرّض له من مشاكل في حياتها، سواء داخل المنزل أو ضغوط العمل وعنف الشارع وتمييز المجتمع، وهو الأمر الذي وصل إلى منحنى آخر بعد ثورة نسائية مازالت في أوجها، حددت من خلالها المرأة المصرية طرقاً جديدة للثورة على قضايا اجتماعية طالما عانت منها».

يكمل: «لم تكن ثقافة الاستشارات الأسرية واللجوء للأطباء وخبراء علم النفس من الثقافات السائدة في المجتمع المصري منذ سنوات ليست بالبعيدة، وهو الأمر الذي بدأ في الانتقال من مرحلة «الخجل» إلى مرحلة «المكاشفة»، فأصبحت المرأة المصرية أكثر استعداداً للجوء لمتخصصين لحل مشكلاتها ومواجهة ما تتعرض له داخل المنزل وخارجه، فاتجهت من كتمان تفاصيل حياتها إلى التصريح بوجود مشكلة اختارت لها بعض الحلول المتاحة، التي كان أبرزها اللجوء إلى مراكز الاستشارات الأسرية بصحبة الزوج لحل المشكلة، بعد أن كان خروج المشكلة خارج حدود المنزل من الأمور المستحيلة اجتماعياً، كما توجهت لاتباع طرق أخرى في الثورة على العنف الأسرى والقهر الاجتماعي، من خلال توفير نطاق مادي خاص بها، مما جعلها تشعر بقيمتها بعد أن كان اعتمادها كلياً على الزوج فيما يتعلّق بالإنفاق، وهو ما وفر لها نطاقاً من الحماية بعيداً عن سيطرة الزوج، إلى جانب تمرّدها على الخضوع لمجرد كونها امرأة ضعيفة لا تقوى على مواجهة المجتمع وحدها».

دراجة

طرق مبتكرة وحلول غير تقليدية لمواجهة التحرّش ابتعدت عن المؤتمرات الرسمية والغرف المغلقة، هي ما لجأت إليها الفتاة المصرية للثورة على واحدة من أصعب قضايا العنف، التي تمثلت في ظاهرة التحرش الجنسي، فاستبدلن المطالبة بالحرية وحقوق العمل من خلف شاشات برامج التوك شو، بركوب العجل وارتداء الفساتين، وقصّ الشعر، وحمل اللافتات داخل المواصلات العامة، وغيرها من الطرق المبتكرة التي اخترقت بها الفتاة المصرية أخيراً قيود مجتمع لم يكف عن تمييزها تارة وتصنيفها بأحكام قاسية تارة أخرى، فالسابعة صباح يوم الجمعة من كل أسبوع هو الموعد الرسمي للانطلاق، عشرات الفتيات يجتمعن بملابس رياضية، دراجات مرصوصة في انتظار بداية الرحلة، وخوذات وضعنها على الرأس، وغيرها من الاستعدادات التي استجبن بها لمبادرة «هنركب عجل»، التي أطلقت فكرتها حركة «ثورة البنات»، كشكل جديد ومبتكر للثورة على التحرّش وتغيير نظرات الشارع للفتاة المصرية، التي بدأت في تشكيل فريق ثابت للثورة على التحرش أسبوعياً باستخدام الدراجات.

من هؤلاء سلمى عبد الخالق التي تقول: «مشاركتي في تجربة الدراجات، ثورة على قيود المجتمع، والدفاع عن حق الفتاة التي تحلم بممارسة حقوقها بشكل طبيعي»، وللأسف «الفتاة المصرية معرضة دائماً للمضايقات أو التحرّش في وسائل المواصلات أو العمل، أو التصنيف بناء على مظهرها أو طريقة لبسها، أو مجرد كونها فتاة اختارت النزول للشارع، وهو ما دفعنا إلى ابتكار طرق جديدة للثورة على التحرّش الذي نعيشه بشكل يومي، خاصة بعدما أثبتت الطرق التقليدية عدم فعاليتها».

أما إسراء فحكايتها بدأت قبل إطلاق فكرة «ركوب العجل» بعدة أشهر، عندما انتهت مواعيد حصصها المدرسية وخرجت مع صديقتها للعودة متوجهة إلى محطة المترو، ضحكات منخفضة عبّرت عن سنها الصغيرة وحركات عفوية لم تدرك أنها جذبت إليها أحد المتحرشين، الذي لم يلق بالاً لمن حوله قبل أن يعتدي عليها بمحاولة جذبها من ملابسها، اندفعت في غضب لمواجهته بعبارات أصدرتها عالية قدر المستطاع، فكانت الإجابة صفعها بعنف، لتسقط على الأرض وسط صمت الجميع، هرولت إلى إدارة المترو في محاولة للشكوى لتصطدم بعبارات اللوم واللامبالاة، لينتهي الموقف وقد رحل المتحرش دون عقاب تاركاً فتاة الخمسة عشر عاماً باكية على رصيف «المترو» وعلى وجهها علامات أصابعه، التي صفعتها بقسوة تركت بداخلها كسور حادثة التحرش الأولى.

إسراء أحمد اختارت الثورة كغيرها من الفتيات، اللواتي عشن تجارب التحرش، بكت أياماً، وانعزلت عن الشارع أياماً أخرى، أدرك عقلها برغم صغر سنّها أنها في مجتمع ألقى عليها باللوم غير مبالٍ بجراحها الصغيرة على رصيف المترو، فشاركت في تجربة «العجل» التي تحدثت عنها قائلة: «بعد ما عشته من تجربة قاسية، قررت المشاركة في تجربة «هنركب عجل»، للحصول على ما فقدته من ثقة بنفسي أثناء مواجهتي للمتحرش وحدي، وسط صمت الشارع ولوم المارة، وهو ما شجعني على الخروج في رحلة بالدراجات وسط غيري من الفتيات اللواتي استجبن للدعوة لأسبابهن الخاصة، وكانت الثورة على أحكام المجتمع ومواجهة مضايقات الشارع للفتاة أبرز أسبابي الخاصة، التي شجعتني على الاستجابة للفكرة».

«إحكي ومتخافيش»

مجموعة من الشهادات بخط اليد والتواريخ وربما الصور، هي ما حاولت جمعها حركة «ثورة البنات» كنشاط مبتكر للثورة على التحرش اليومي، الذي تعيشه الفتاة المصرية في شوارع اكتظت بالمتحرشين أحياناً، وأصحاب التصنيفات أحياناً أخرى، «السرد والتوثيق» سلاح آخر انضم لقائمة الأشكال الغريبة والمبتكرة لمواجهة التحرّش، بدأ بدعوة من «ثورة البنات» لكل من تتعرض لموقف واجهت فيه متحرشاً، مساحة خاصة من الحرية أتاحت للفتيات سرد ما يحدث وتوثيقه بالتاريخ والمكان والزمان، هو هدف فكرة «الحكي»، التي استطاعت في فترة قصيرة جمع آلاف الشهادات عن التحرشات اليومية التي تسجلها «ثورة البنات»، كمنشور شاهد على ما حدث، وطريقة مبتكرة للرصد بعيداً عن قوائم الأرقام الثابتة للجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة.

الفكرة تتحدث عنها غدير أحمد، واحدة من مؤسسي المبادرة التي تمكنت أخيراً من إطلاق أفكار جديدة لمواجهة التحرش كان «ركوب الدراجات»، و«توثيق الحكايات» هو أبرزها، وتقول: «ثورة البنات بدأت بالسرد بعد أن تأكدنا أن بداية مواجهة المشكلة هو الاعتراف بها في المقام الأول، الخطوة الأولى كانت تشجيع الفتيات على الحديث عن تجاربهن اليومية دون خوف، بعد أن اختار المجتمع الصمت، وإلقاء اللوم على الفتاة التي تتعرض للتحرّش، فكان الحل هو السكوت على ما تمر بها الفتاة خوفاً من «الفضيحة» أو لوم الجميع، وكأن التحرّش هو رد المجتمع على خروجها للشارع»، وكانت النتيجة مئات الشهادات التي انهالت علينا يومياً، تسرد أشكالاً وألواناً مختلفة من مواقف رصدت «عنف الشارع» ضد المرأة دون أسباب واضحة، وهو ما مكنا من تأسيس «أرشيف للتحرش» نستطيع من خلاله رصد ما وصلت إليه الظاهرة في الشارع المصري من ناحية، وفتح باب للاعتراف والصراحة من ناحية أخرى، وكان له أبرز الأثر في تعزيز التفاعل والجرأة والثقة بالنفس لدى الفتيات والسيدات.

فستان

صورة باللونين الأبيض والأسود تعكس فتاة ارتدت فستاناً قصيراً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ضحكت بحرية دون خوف من شارع لم يلق بالاً لما ترتدي، هي صورة شوارع القاهرة في ستينات القرن الماضي، الذي سمح للفتاة بالتجول بالفستان دون مضايقات أو نظرات متفحصة أو محاولات للتشويه، مرت السنوات وتغيّر الحال واختلف نسيج المجتمع، الذي لم يترك مجالاً لوجود الفستان داخل خزانة ملابس الفتيات، اللواتي اخترن الأزياء الرجالية للتجول في الشارع في محاولة لتجنب المتحرشين، وهو ما دفع هديل علاء، وهي واحدة من الفتيات تمنت ارتداء الفستان مجدداً، إلى إطلاق حملة «هنلبس فساتين» كطريقة مبتكرة للحرية. ولبت دعوتها الكثير من الفتيات اللواتي اخترن تشكيلات مختلفة من الفساتين للخروج إلى الشارع في محاولة للتحدي بشكل مختلف.

هديل، صاحبة الأربعة والعشرين عاماً، تحدثت عن فكرة ارتداء الفساتين وسط مجتمع ينتقد الفتاة لمجرد خروجها، وينشغل بالتعليق على ما ترتديه، في محاولة لإلقاء اللوم عليها فيما تتعرض له من تحرّش، تقول «هديل»: «كثيراً ما تمنيت الخروج بفستان يعكس أنوثتي دون الشعور بالغرابة من مظهري على الشارع، وهو ما شجعني على إطلاق فكرة «هنلبس فساتين»، كمحاولة لإعادة ثقافة الفستان للفتاة المصرية، التي اختارت التضحية بأنوثتها في مقابل الحفاظ على كرامتها وتجنب الوقوع بين متحرشين».

أما ريم فاختارت ما تفضله من ألوان ضمن ما تملكه من فساتين بقيت مهملة داخل خزانة ملابسها، التي سيطرت عليها الملابس الرياضية الواسعة، الحذاء المناسب والحقيبة الأكثر تماشياً مع لون فستانها كانت هي المرحلة الأخيرة في الاستعداد للتحدي، الذي بدأ بمجرد خروجها من باب غرفتها والاصطدام بنظرات الأهل، الذين رفضوا خروجها بهذا الشكل خوفاً من تعرضها للتحرش أو المضايقة في الشارع، «ريم محمود» واحدة من الفتيات اللواتي استجبن لدعوة «هنلبس فساتين في مواجهة التحرّش»، وكان عليها التحدي من داخل منزلها وحتى خروجها للشارع، في رحلة كانت هي الأصعب بين صفوف المارة ونظرات الشارع المتفحّصة.

«التحدي يبدأ من الأهل الذين يرفضون بدورهم خروج الفتاة بفستان، لمجرد الخوف عليها من التعرض لتحرش»، هكذا بدأت ريم حديثها عن تجربة الفستان التي خاضتها بكثير من التفاؤل، في محاولة لإعادة ثقافة الفستان لحياتها، بعد أن اختفت هذه الثقافة عن المجتمع بشكل عام. وتكمل ريم حديثها عن التجربة قائلة: «قديماً في فترة الستينات والسبعينات كان الفستان هو الزي الرسمي للفتاة التي لم تفكر قبل النزول بفستان قصير صباحاً دون الخوف من التعرض لمضايقات الشارع الذي تمتع بقدر من احترام المرأة في ذلك الوقت. أما اليوم فأصبحت الفتاة التي ترتدي الفستان مشهداً غريباً على المارة، واختفت ثقافة الفستان حاملة معها الأنوثة التي تحاول معظم الفتيات إخفاءها خوفاً من المجتمع».

تكمل ريم: «فكرت كثيراً في ارتداء فستان والنزول به إلى الشارع، لكنني دوماً ما كنت أشعر بالخوف، إلى جانب رفض الجميع، وهو ما شجعني على الاستجابة لحملة «هنلبس فساتين»، التي شجعتني على النزول إلى الشارع بالفستان مع غيري من الفتيات اللواتي استجبن للفكرة».

تمرّد

تجربة أخرى لا تختلف عن السابقة سوى في درجة التمرد الذي عرفت به هبه قراعة بين أصدقائها، بداية من اختيار مجال عملها المقصور على الرجال «كمهندسة مدنية» تحتك مباشرة بالعمال داخل مواقع البناء، ووصولاً إلى اختيارها أسلوب حياتها وطريقة لبسها ولون شعرها، وغيرها من التفاصيل التي لا تخلو من تحدٍ واضح لكل من يحاول تمييزها»، هبة واحدة من المستجيبات لفكرة «هنلبس فساتين»، للثورة على نظرات الشارع، ما إن شاهدت الفكرة حتى تحمست لاختيار فستان باللونين الأبيض والأحمر، وردة حمراء وضعتها خلف أذنها فأعطت شكلاً مميزاً لشعرها الأشقر، هو المظهر الذي اختارته هبة للمشاركة في الحملة والذهاب إلى العمل بفستان قصير، يعكس شعورها الضائع بأنوثتها وسط نظرات المجتمع.

وتتحدث هبة عن التجربة قائلةً: «اخترت النزول بالفستان للبرهنة على حقي في التجول بما أحب في الشارع، طالما لم أخرج عن قواعد الحياء، فمن حقي ارتداء ما أحب دون التعرض للتحرش أو الشعور بالتمييز من نظرات المجتمع التي لن تتوقف عن إصدار أحكام مسبقة».

مطلوب قوانين

قوانين مفعلة لحماية حقوق المرأة في قضايا مختلفة، هو ما طالبت به الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، والتي رصدت ملامح مختلفة من مشاكل تتعرض لها المرأة المصرية، من ضمنها التحرش وعنف الشارع وقهر العمل، وغيرها من القضايا التي ارتبطت بنسيج مختلف من التراكم الاجتماعي طوال سنوات، تتحدث عنها قائلةً: «المرأة المصرية في حاجة إلى قوانين محدّدة تحمي حقوقها في بعض القضايا التي لا يكفيها المواجهة المباشرة وحدها، كما تتطلب دراسة مختلفة نظراً إلى المعطيات الاجتماعية الجديدة.

تضيف الدكتورة هالة: «لم يعد من المقبول التصدّي للظاهرة بحركات نسوية أو أشكال مختلفة فقط، وأصبحنا اليوم في أمسّ الحاجة إلى قانون مفعل يحمي حقوق المرأة ويضع معايير واضحة لتعريف التحرش، ووضع عقوبات رادعة للمتحرّشين».

أما عن دور الفتيات من وجهة نظرها فقالت: «دائماً ما أشجع الفتاة التي تستطيع الدفاع عن نفسها والحصول على حقها وعدم السكوت على ما يحدث، ولكن بدون محاولات للتحدي والاستفزاز الذي يولّد مزيداً من العدوانية، فيجب أن يعود الانضباط إلى الشارع المصري، والأهم هو المطالبة بقانون مفعل لتجريم التحرش تضغط من خلاله الجمعيات الأهلية لتحديد أبعاد الظاهرة، التي لن تفلح الحركات الشبابية وحدها في مواجهتها».

ظلم الفتاوى

بعيدة عن الواقع ولا تمت إلى الدين بصلة، هكذا استقرّت الفتاوى الدينية التي خرجت أخيراً لتصف المرأة كمخلوق لا يصلح سوى لـ «للعلاقة الزوجيّة»، حسب الدراسة التي أصدرها الدكتور سيد زايد عضو لجنة الفتوى، عن51 فتوى خاصة بالمرأة خرج معظمها في العام الماضي الذي شهد سيطرة تيارات متطرفة على الحكم في مصر.

«خروج المرأة حرام شرعاً، نزول البحر زنى، الزواج في سن العاشرة»، وغيرها من الفتاوى التي جاءت صادمة لمنظمات المجتمع المدني، وشيوخ الأزهر أنفسهم، كما علّق الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، على صحة وضع المرأة في مرمى نيران الفتاوى لكل من أعطى نفسه حق إصدار الفتاوى بعيداً عن المؤسسات الرسمية. يقول: «الدين الإسلامي كرّم المرأة وأعطاها حقوقها وفقاً للأحكام الدينية التي لا تقبل التغيير، سواء لمتغيّرات اجتماعية أو هيمنة سياسية أو غيرها من المعطيات التي أثرّت بشكل كبير على شكل الفتاوى التي خرجت أخيراً للتجني على حقوق المرأة المصرية، نتيجة لغياب المفهوم الإسلامي الصحيح، وسماح الإعلام لبعض الشيوخ بإصدار فتاوى لا علاقة لها بالأسس الدينية السليمة، أو تعاليم الدين الإسلامي التي وضعت المرأة في مكانة لا تنفصل عن الرجل. لكن للأسف المجتمع ظلم المرأة رغم أنها في عهد الرسول كانت امرأة عاملة، لها قوامها المادي الخاص، وتجارتها المنفصلة عن الرجل، وغيرها من الشواهد التي تدلّ على انفصال مشايخ العصر الحالي عن وصف المرأة الحقيقية.

وحدد الشيخ هاشم إسلام أنواع المشايخ الذين خرجت منهم فتاوى وصفها بالظالمة للمرأة، قائلاً: «مشايخ «هوى السلطان» وهم من تتغيّر آراؤهم بتغيّر الحاكم، ومشايخ لم يفهموا تعاليم الدين الصحيحة، كانوا هم السبب الرئيسي وراء التجنّي على المرأة في صراع الفتاوى الدينية التي بدأت العودة إلى الاعتدال في الفترة الأخيرة، بعد هدوء موجة التمييز على أساس الدين».