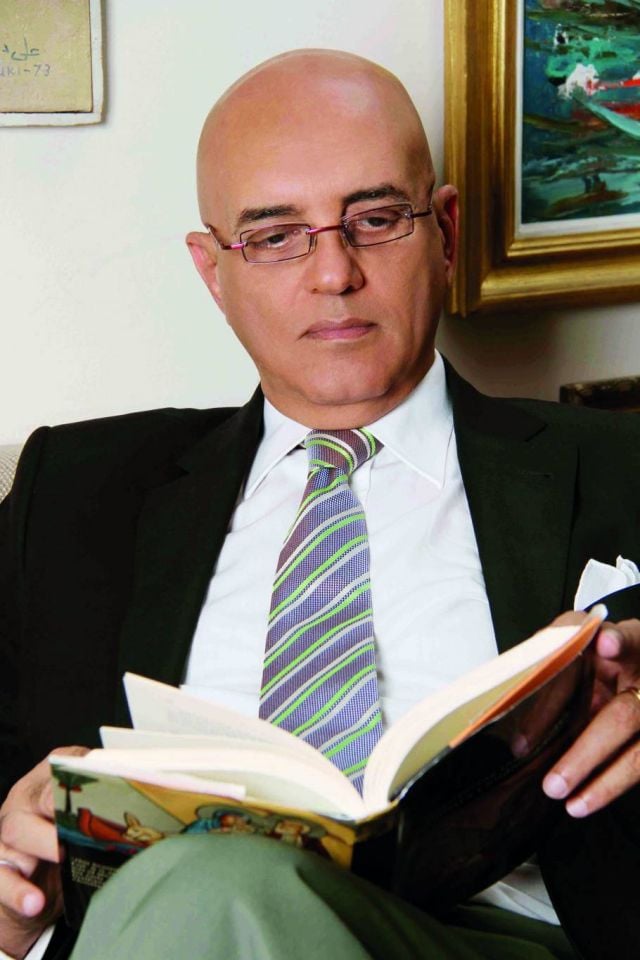

محمد سلماوي في سيرته الذاتية: «هيكل» كلمة السر في حياتي

يعيش الكاتب الكبير محمد سلماوي حالياً حالة من التوهج الثقافي والأدبي، فمنذ فترة قصيرة وفي احتفال كبير في العاصمة السنغالية داكار، تسلم وسام الجائزة الأفريقية الكبرى للحرية والسلام، التي تحمل اسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومن قبلها فاز بجائزة القدس، التي يمنحها اتحاد الكتاب العرب، تقديراً لمواقفه المساندة للقضية الفلسطينية. وفي هذه الأيام، أصدر الجزء الأول من سيرته الذاتية بعنوان «يوماً أو بعض يوم من 1945-1981»، وحول هذه السيرة دار هذا الحوار.

- ما الذي دفعك إلى إصدار سيرتك الذاتية في هذه الفترة تحديداً؟

لا أخفي عليك سراً أنني منذ مدة طويلة، وكلما رويت بعض الأحداث التي كنت شاهداً عليها، أجد من أروي له يستمع باهتمام شديد، ثم يسألني لماذا لا تدوّن ذلك في كتاب، ومع استمرار هذه الملحوظة، ورغبة مني في أن أدوّن، ليس فقط سيرتي الذاتية الخاصة بي، بل أيضاً الأحداث التي كنت طرفاً فيها في شكل أو آخر وتتعلق بهذا الوطن، من هنا بدأت التفكير وبحماسة، في كتابة هذه السيرة، في شكل أعتقد أنه مختلف إلى حد كبير عن الشكل المعتاد لكتابة السير، فقد دمجت الأحداث الخاصة بالعامة في سياق واحد.

- هذه الطريقة هي التي دفعتك إلى الاستطراد في تاريخ عائلتك؟

بالتأكيد، فمن الأهمية أن يتعرف القارئ على المشاهد الأولى لتكويني، منذ قصة ارتباط أبي بوالدتي، كما سمعناها منهما، وكذلك قصة نجاح والدي في العمل العام وتأسيس الشركات الخاصة به، وانعكاس قرارات التأميم على مستقبل العائلة ووضعها، وكذلك الملامح الرئيسة لتعليمي في مختلف المراحل، إلى أن التحقت بكلية الآداب، التي فضلت الدراسة فيها على الجامعة الأميركية، وكذلك قصة تعييني مدرساً للغة الإنكليزية في كلية الآداب، وبعد ذلك انتقالي للعمل في الأهرام، بناء على رغبة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل.

- أفهم من ذلك أن هناك تأثيراً لقرارات التأميم التي اتخذها ناصر في أسرتك؟

طبعاً، أخبرنا والدي بعد قرارات التأميم أن شركاته كلها قد أُممت، وأنه من اليوم لم يعد يملك شيئاً غير الأراضي الزراعية وممتلكاته الشخصية، وقال لنا إنه سيتجه منذ الآن إلى تنمية ملكيتنا الزراعية وتطويرها، حيث كانت له في دسوق ٣٠ فداناً ورثها عن جدي بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، إضافة إلى عزبة في المحمودية تبلغ مساحتها ٤٠٠ فدان، كانت لوزير الزراعة الأسبق عبداللطيف محمود باشا، واشتراها منه المهندس مصطفى موسى، فاشتراها منه والدي باسم أولاده الأربعة، بواقع ١٠٠ فدان لكل منا، وهو الحد الأقصى الذي كان مسموحاً به لكل فرد، والذي أصبح، بعد تطبيق الميثاق، ٥٠ فداناً للفرد و١٠٠ فدان للأسرة. لم نفهم أنا وإخوتي لماذا يؤخذ من الإنسان ما هو ملك له، فشرح لنا والدي بكل بساطة، وبنص كلماته التي ما زلت أذكرها، أن جمال عبدالناصر لم يأخذ ما جرى تأميمه لنفسه، وإنما هو يحاول أن يصلح من مشكلة سوء توزيع الثروة في مصر، حيث تحتكر فئة قليلة من الناس غالبية ثروة البلد، بينما النسبة الأكبر من الناس لا تملك إلا القليل. ودار نقاش طويل، وكان والدي، الذي أممت شركاته في اليوم ذاته، هو الذي أقنعنا بمنطق قرار التأميم. ثم انتهى الاجتماع العائلي وقد اقتنعنا بما حدث.

- وهل استمر والدك على رأيه في قرارات التأميم؟

بصراحة، لقد اندهشتُ كثيراً بعد رحيل عبدالناصر، وحين بدأتْ في عهد السادات حملة الانتقادات الحادة للعهد الناصري، وجدت والدي ينتقد هو الآخر بعض الممارسات الناصرية، بخاصة تأميم الأعمال التجارية، ووجدته يقول إن الاقتصاد لا يمكن أن يزدهر في ظل الإدارة الحكومية. وفي إحدى المرات سألته، إذا كان هذا هو رأيه، فلماذا كانت محاولته إقناعنا يوم تأميم شركاته بجدوى هذا التأميم؟ فقال لي إنه لم يشأ أن نكون على خلاف مع عصرنا، فنشعر أننا غرباء في المجتمع الذي نعيش فيه، لأننا بذلك لن ننتمي إلى عصرنا وسنظل نشعر بالمرارة، ما سيحول دون أن نحقق أي نجاح في حياتنا.

- عملت في الإذاعة منذ كنتَ طالباً في الجامعة، ما قصة هذا العمل؟

لقد تطورت ميولي الإذاعية بعد التحاقي بالجامعة، وبعد أن كنت أقدم البرامج في إذاعة المدرسة أصبحت أقدمها في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية، وكان هذا هو أول عمل رسمي لي أتقاضى عنه أجراً، وقد كان لي برنامج أسبوعي اسمه «رابسودي» ما زلت أحتفظ بتسجيلاته، أقدم فيه قراءات من الشعر الإنكليزي على خلفية من الموسيقى الكلاسيكية المناسبة، كما قدمت برنامجاً آخر بعنوان «نادي الجاز»، قدمت فيه أعلام هذه الموسيقى، التي لم يكن هناك برنامج آخر يختص بها، على أن البرنامج الذي كان يأخذ مني جهداً كبيراً كان بعنوان «كلوز آب»، وكنت أقدم في كل حلقة منه عَلماً من الأعلام المصرية إلى المستمع الأجنبي، سواء في مجال الثقافة أم السياسة أم التعليم.

- في هذا الكتاب، تكشف عن وجه غير معلوم للكثيرين، بداية عن أدوارك في المسرح؟

في الجامعة انضممت إلى فريق التمثيل، فقد كنا نقدم عروضنا على مسرح الحكيم في شارع عماد الدين، الذي كان الدكتور رشاد رئيساً له. وقمت ذات مرة بدور البطولة في مسرحية «عطيل»، ما استلزم أن أصبغ وجهي كل ليلة بصبغة سوداء كنت أجد صعوبة في مسحها بعد انتهاء العرض، لعدم جودة المستحضرات الخاصة بمسح «الماكياج» الموجودة في المسرح، فكنت في كثير من الأحيان أعود في الليل إلى المنزل من دون أن يلحظني أحد، وأستعين بمساحيق والدتي التي كانت تنزع تلك الصبغة بسهولة وترطب الجلد. وذات مرة، صحت أختي الصغرى هداية من نومها وسط الليل لتجد أمامها عفريتاً أسود يبتسم لها بأسنانه البيضاء، فأصيبت بصدمة وأخذت تصرخ إلى أن صحا كل من في البيت.

وفي مرة أخرى، يبدو أنني انفعلت في المشهد الذي يخنق فيه «عطيل» «ديدمونة»، فإذا بـ «ديدمونة» - التي كانت تؤدي دورها زميلتي العزيزة، التي أصبحت في ما بعد الناقدة المسرحية الكبيرة الدكتورة نهاد صليحة - تصيح بكلمات استغاثة خارجة عن النص الشكسبيري.

- كذلك لك تجربة وحيدة في التمثيل السينمائي، أليس كذلك؟

نعم، لكني أعتبرها تجربة فاشلة، ولم أكررها مرة ثانية، ووقائعها تعود إلى أنه في السنة النهائية في الجامعة جاء المخرج السينمائي حسام الدين مصطفى إلى كلية الآداب، ليختار من أعضاء فريق التمثيل في قسم اللغة الإنكليزية من يصلحون للتمثيل في فيلم كوميدي كان يستعد لإخراجه لفؤاد المهندس وشويكار، كان اسمه «شنبو في المصيدة»، من تأليف الكاتب الصحافي الراحل أحمد رجب. وقد اختارني أنا وطالبة أخرى كانت ممثلة مسرحية جيدة، فوافقت على الفور وذهبت إلى اختبار الكاميرا، فنجحتُ ورسبت زميلتي. وحين جاء وقت التنفيذ بعد ذلك بشهور عدة وتلقيت «أوردر» التصوير، طلبت نسخة من سيناريو الفيلم لأقرأه، لكن مساعد المخرج - وكان اسمه أحمد السبعاوي - أخبرني أنه لم تعد هناك نسخ من السيناريو، فاستفسرت منه: كيف سأؤدي دوري إذاً؟ فضحك وقال لي: حأقولك الكلام وأنت تقوله ورايا للكاميرا، فقد كان الفيلم هزليّاً، وكان دوري أكثر هزلاً، ولم تعجبني التجربة فلم أكررها.

- لك تجربة مثيرة حيث قمت بالتدريس لأسماء أصبحت قامات كبرى في مجالات مختلفة، حدثني عن هذه التجربة؟

حينما تخرجت في الجامعة عام 1966، عُيّنت مدرساً للغة الإنكليزية وآدابها، كنت أدرس هذه اللغة لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذلك طلاب قسم الصحافة في كلية الآداب، ولم يكن يفصل بيني وبين هؤلاء الطلاب، وكانوا في السنة النهائية أكثر من عام أو عامين على أكثر تقدير، وصار منهم بعد ذلك زملاء في العمل وأصدقاء أعزاء، مثل د. عبدالمنعم سعيد، د. أسامة الغزالي حرب، المرحوم د. كمال المنوفي، السفير محمد أنيس سالم، الشاعر والكاتب الكبير فاروق جويدة، ولبيب السباعي، وكانوا جميعاً لا يتورعون عن القول هكذا على الملأ إنني كنت أستاذهم في الجامعة، فأقول من دون أن أكون كاذباً إننا «كنا معاً في الجامعة».

- لكنك لم تستكمل عملك في سلك التدريس واتجهت إلى الصحافة، لماذا غيّرت مسار عملك؟

كلمة السر محمد حسنين هيكل، الذي عرض عليَّ أن أعمل في الأهرام، وذلك في إطار سعيه إلى تدعيم القسم الخارجي بكفاءات جديدة من مختلف التخصصات المهنية، وبالفعل قبل هذا الأمر كنت على رغم سعادتي في عملي في الجامعة، يقلقني بين الحين والآخر شبح الانعزال عن المجتمع وراء أسوار الجامعة، وفي الوقت ذاته كنت حريصاً على ألا أكون أسيراً لتعليمي اللغة الإنكليزية، والأدب الإنكليزي بعيداً من الواقع المصري الذي حرصت على الارتباط به، وكنت أخشى من عدم الانتماء الذي جعل كثيرين من زملائي في الدراسة يعيشون داخل فقاعة لا تمت إلى الواقع المصري بصلة، لذا بعد شهر من الوجود في الأهرام، اتخذت قراري بالاستمرار في مهنة الصحافة، التي فتحت لي عالماً جديداً تماماً.

- كيف بدأت عملك السياسي؟

هزيمة 1967 وبعدها بثلاث سنوات رحيل جمال عبدالناصر، هما الحادثتان الكبريان اللتان دفعتاني دفعاً إلى أن أنخرط في السياسة، دفاعاً عما أؤمن به، حتى لو أدى ذلك إلى اعتقالي، كما حدث في نهاية عصر السادات، فقد كنت ضمن المعتقلين من الكتّاب والمفكرين والسياسيين، الذين أفرج عنهم مبارك في بداية عهده.

- لماذا اتخذت من حادث المنصة واغتيال الرئيس السادات نهاية لهذا الجزء من المذكرات؟

لأنه بعد ذلك جاء عصر مبارك، ثم الثورتان كانون الثاني/ يناير 2011 وحزيران/يونيو 2013 وما بينهما الكثير، سواء على المستوى العام أو الشخصي، الذي يجب أن أفرد له مساحات أخرى، وأعتقد أنني أحتاج إلى وقت للانتهاء من هذا الجزء المهم في حياتي.

الأكثر قراءة

أخبار النجوم

الجمهور يطالب سيلينا غوميز بالانفصال عن زوجها...

إطلالات النجوم

كيت موس بإطلالة تكسر القواعد في باريس

أخبار النجوم

سلافة معمار وابنتها في "سعادة المجنون"... شبه مذهل

عائلات ملكية

كيت ميدلتون تمنح الأمير ويليام إطراءً عفوياً...

إطلالات النجوم

جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة مستوحاة من موضة...

المجلة الالكترونية

العدد 1093 | شباط 2026

إشترك

إشترك