عتيق رحيمي: أنا كاتب مسكون بالمرأة

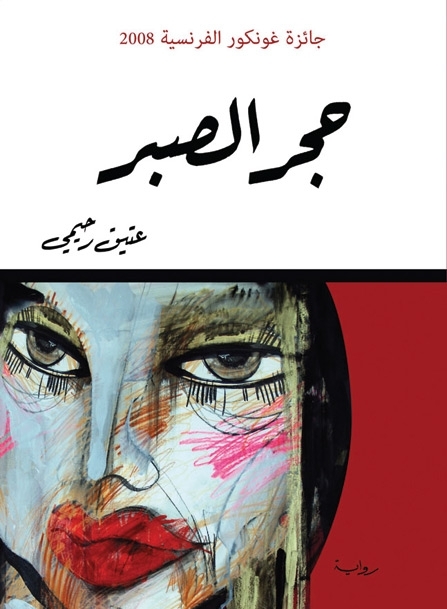

جاءت زيارته الأولى لبيروت في إطار صدور الترجمة العربية لروايته الحائزة جائزة «غونكور» الفرنسية «حجر الصبر» (دار الساقي). فكان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي الذي عاش حرب أفغانستان من العام 1979 حتى العام 1984، قبل أن ينتقل إلى فرنسا ويطلب اللجوء السياسي.

ثلاثون عاماً أمضاها عتيق رحيمي في باريس، لكنه لم يكتب بلغتها إلاّ رواية واحدة هي «حجر الصبر» التي نال عنها أهمّ الجوائز الأدبية الفرنسية على الإطلاق «غونكور».

وعن هذه الرواية اقتبس آخر أفلامه السينمائية الذي مثلت فيه النجمة الإيرانية المنفية في فرنسا غولشيفتي فاراهاني. عن رواياته وأفلامه وحياته في فرنسا وحنينه إلى أفغانستان ورأيه في الأحداث العربية المستجدة، تحدّث عتيق رحيمي...

- كيف ترى إلى الترجمة العربية لروايتك «حجر الصبر» التي صدرت أخيراً عن دار الساقي في بيروت؟

ترجمة أعمالي إلى اللغة العربية من الأمور التي تهمّني وتسعدني وتعني لي الكثير. فأنا ولدت في أفغانستان وترعرعت في بيئة مسلمة تقرأ القرآن وتفهم أهمية اللغة العربية.

لذلك أحس دوماً بأنّ ثمة صلة تربطني بهذه اللغة التي أقرأها من دون أن أفهمها أو أتكلّمها.

- كان اسمك معروفاً في فرنسا من خلال أعمالك المكتوبة باللغة الفارسية، فلماذا عمدت إلى الكتابة بالفرنسية في وقت تحظى أعمالك بالترجمة والرواج في فرنسا وخارجها؟

لم يكن اختيار اللغة قراراً أتخذه بقدر ما كان مسألة صدفة أو ربما إحساس نابع من الداخل. كتبت رواية «حجر الصبر» بعد جملة بسيطة خطرت ببالي. دوّنت عبارة «الغرفة صغيرة» بالفرنسية ومن ثمّ أكملت الرواية حتى الصفحة الأخيرة.

- هل وجدت اختلافاً في الكتابة الروائية بلغتين متباعدتين مثل الفارسية والفرنسية؟

الكتابة باللغة الأم تولّد لدى الكاتب حاجزاً معيناً يكون من الصعب تجاوزه. فكما يصعب على الإبن أن يتجاوز الحدود أمام أمّه، يصعب على الكاتب تجاوز الخطوط الحمراء بلغته الأم. وتجربتي في «حجر الصبر» جعلتني أتيقّن من أن اللغة الثانية تمنح الكاتب جرأة أكبر في الكتابة على مختلف الصعد.

- هل من سبب معين يدفعك إلى الكتابة؟

أكتب لعلّني أفهم هذه الحياة...

- أيّهما أكثر قدرة على التعبير السينما أم الرواية؟ ولماذا قررت الكتابة مع أنّك قادر على التعبير عن ذاتك في السينما؟

الكتابة هي أوّل صيغة عبّرت فيها عن أسئلتي وهواجسي وأفكاري. كنت كاتباً قبل أن أكون سينمائياً. كتبت في مراهقتي وملأت الصفحات قصائد ونصوص.

ومن ثمّ اخترت السينما كبديل لها. هجرتي إلى فرنسا جعلتني غير قادر على الإستمرار بالكتابة لكونني لم أكن أتقن الفرنسية، خصوصاً أنّ الفارسية ليست لغة منتشرة هناك.

هكذا، درست أنواعاً كثيرة من الفنون كالرسم والموسيقى والصورة، إلى أن تخصصت في مجال المرئي والمسموع في السوربون، وتابعت في مجال الإتصالات البصرية واخترت السينما وسيلة تعبير أخرى تعوضني عن الكتابة.

وبعد سنوات في باريس، عدت إلى الكتابة وأصدرت روايتي «أرض ورماد» التي لاقت استحساناً من الجمهور والنقاد. وفي هذا السياق أقول إنّ الإنسان قد لا تكفيه وسيلة واحدة للتعبير، لأن لكلّ فن طريقته في كشف حقيقة ما.

فإذا أخذنا على سبيل المثال كوباً من الماء نجد أنّ بإمكاننا تصويره من زاوية معينة فوتوغرافياً، لكنه قد يأخذ شكلاً مختلفا في السينما، ويُمكن أيضاً أن يحمل الكوب نفسه معانيَ أخرى في قصيدة ما أو في نص روائي... هكذا نجد أنّ أكثر الأشياء بساطة قد تختلف أوجهها ورموزها ومعانيها من فنّ إلى آخر، وهذا ينسحب أيضاً على بقية تفاصيل حياتنا من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية وتعقيداً.

وعندما كتبت رواية «حجر الصبر» كنت أسعى إلى أن أعمّق معرفتي بالمرأة وأن أفهمها بطريقة أفضل. ولمّا صورتها فيلماً سعيت إلى أن أعمّق معرفتي بروايتي وأفهمها أكثر.

- من يقرأ حجر الصبر يعتقد للحظة أنّك مسكون بالمرأة. هل أنت فعلاً كذلك؟

هذا الرأي يُسعدني جداً لأنني قبل أن أباشر كتابة روايتي كنت أريد فعلاً أن أفهم المرأة وأن أعرف حجم الفوارق بينها وبين الرجل، لكنني لم أكن واثقاً أنني سأنجح. عشت حياتي كرجل واخترتُ أن أختبر حياة المرأة في الكتابة. المرأة تسكنني فعلاً، وكلّ ما فعلته أنني أخرجتها روائياً من دون خوف أو خجل.

رغم أن البطلة هي أفغانية، عمدتُ في روايتي إلى رصد الحياة المعقّدة للمرأة من خلال تصوير عوالمها الداخلية. هي عوالم المرأة نفسها، أينما كانت وإلى أي بيئة انتمت.

- استوحيت قصة الرواية من حياة شاعرة أفغانية قتلها زوجها، وأهديتها روايتك. فهل كنت تعرفها فعلاً أم أنّك سمعت بقصتها وتأثرت بها؟

بلى، أنا أعرفها شخصياً. كانت شاعرة رائعة وامرأة ذكية ومرهفة. وعندما علمت بخبر مقتلها وهي بعد في السابعة والعشرين من عمرها تأثرت كثيراً وشعرت بأنني أريد أن أقول شيئاً ما. لم أكن أعلم أنني سأكتب تلك الرواية.

- بعد كلّ تلك السنوات في الخارج، هل مازال لديك حنين إلى أفغانستان؟

ألبير كامو يقول إن فكر الإنسان هو قبل كلّ شيء نابع من حنينه. فالحنين هو الشعور الذي لا يُمكن أحداً أن يتخلّص منه.

وأنا أزور أفغانستان باستمرار، وكنت هناك قبل شهرين تقريباً بمناسبة مهرجان السينما، وكانت لي لقاءات مع شباب مثقفين جعلوني أعيش دهشة حقيقية، وخصوصاً الفتيات القويات والمتعلمات اللواتي يعرفن في الأدب والسينما والموسيقى.

أنا متفائل جداً بمستقبل أفغانستان في ظل وجود مثل هؤلاء الشباب المميزين. فأنا أعتقد أنهم هم ثورة أفغانستان الحقيقية.

- بمناسبة الحديث عن الثورات، كيف تقوّم الثورات العربية؟

لا شكّ أنّ ما حصل، ويحصل، في بعض الدول العربية هو أمر غاية في الأهمية، وقد شكّل نقطة تحول ما في العالم العربي. لكنّ هذا لا يعني أنّ ثمة ثورة بالمعنى الحقيقي للكلمة.

بل هي أشبه بصرخة غضب شعبية دوّى صداها في كل مكان. وقد نجحت هذه الحركة الشعبية العفوية في أن تُطيح الديكتاتوريين في أكثر من بلد عربي، لكنها عجزت في أن تستمرّ وأن تبلغ أهدافها اللاحقة لأنها في الأساس لم تكن تحمل أي أهداف متفق عليها.

فالتظاهرات الشعبية حدثت بطريقة عشوائية، فنزل الناس إلى الطرق من غير أن يتبعوا فكرة ما أو قائداً يدير الأمور ويُنظمها. فالتظاهرات في الميادين لم تكن تحمل أي رؤية أو وجهة أو مخطط، لذلك أقول إنها ليست ثورة سياسية عميقة بدليل أنّها لم تُثمر شيئاً غير إطاحة الشخصيات الديكتاتورية.

وأنا أعتقد أنّ المهم في العمل الثوري ليس التخلّص من نظام فحسب، وإنما استبداله بنظام أفضل يعمل على تطوير ما سبق أن خرّبه النظام السابق.

والحالة التي ما وصلت إليها الأمور في الدول العربية لم يكن يتمناها أحد، لكنّها جاءت كنتيجة طبيعية لغياب التخطيط والوعي والتنسيق بين الثوار، إضافة إلى غياب المفكرين والمثقفين عن المشهد العام.

- ما الذي تحتاجه المجتمعات العربية والشرقية عموماً، بما فيها أفغانستان، للنهوض بشعوبها والوصول إلى ما وصلت اليه الدول الغربية؟

نحتاج أولاً أن نُعيد الإنسان إلى ذاته. العالم العربي والشرقي عموماً يحتاج ثورة ثقافية تعيد الإعتبار إلى الإنسان. ففي هذه المجتمعات غالباً ما ينتمي الفرد منّا إلى عائلته أو عشيرته أو ملته، من غير أن يتمكّن من أن ينتمي إلى ذاته.

يمضي حياته وهم ينظرون إليه كمنتج ديني أو قبلي أو حزبي، والديموقراطية لا يُمكن أن تولد من أفكار كهذه. من هنا أقول إنّ ما نحتاجه اليوم هو ثورة ثقافية فكرية تُعيد الوعي إلى أهمية الإنسان ككائن أو فرد له دوره وأهميته وخصوصيته.

«حجر الصبر»... رواية المرأة في زمن الحرب

لو تجاهل القارئ إسم كاتب رواية «حجر الصبر» (دار الساقي، ترجمة صالح الأشمر)، سيغدو من الصعب عليه اكتشاف حقيقة أنّ الكاتب رجل وليس امرأة.

فالرواية التي كتبها الأفغاني عتيق رحيمي بالفرنسية لا تعكس البيئة الفرنسية التي يعيش في صميمها الكاتب منذ أكثر من ثلاثة عقود، بل تصوّر وطنه الذي ابتعد عنه قسراً بسبب الظروف السياسية والأمنية من خلال شخصية البطلة التي تمكنت من أن تختصر بحضورها معاناة المرأة والإنسان والوطن...

تفتتح الرواية بمشهد وصفي للغرفة التي يتمدد في وسطها رجل مشلول الحركة وامرأة تجلس عند رأسه وتتمتم بالأدعية والصلوات. إنها تحسب عدد أنفاس زوجها الذي يُحتضر بين يديها بعدد التسبيحات.

تتركه أحياناً لتجلب من الخارج حاجيات منزلها الفقير أو ابنتيها، من دون أن يغيب عنها عدد الأنفاس التي تلفّظ بها زوجها في غيابها.

الأحداث الخارجية- كالحرب والدمار وتحركات المسلحين- هي أشبه بديكور أو خلفية تُحيط بالرواية، ليبقى خطاب المرأة الموجّه إلى زوجها شبه الميت أو بالأحرى المونولوغ الموجّه إلى ذاتها هو الحدث الجوهري في الرواية.

تقرّر الزوجة أن تُكلّم زوجها المُصاب بطلقة في رأسه وكأنه يسمعها. تُضمّد جراحه وتُغيّر له أكياس الدواء. تُسبّح، تُصلي وتكلّمه. تبدأ بالأحداث العادية لتنتقل إلى وصف مشاعرها نحوه.

لحظات حميمة، وأخرى كريهة تتذكرها المرأة. تتجاوز مرارة واقعها بالكلام. تخبره ما لم تجرؤ يوماً على إخباره إيّاه. تحدثه بخوف لأنها تعلم أنّ مثل هذه الأسرار قادرة على أن تعيده إلى الحياة بدافع واحد، هو قتلها.

فهل ينفجر الرجل كما ينفجر حجر الصبر كما تقول الأسطورة؟ هل يعود ليثأر لرجولته؟ أم أنه يُكمل نومه العميق على وقع اعترافاتها المخيفة؟...

شارك

الأكثر قراءة

أخبار النجوم

الجمهور يطالب سيلينا غوميز بالانفصال عن زوجها...

أخبار النجوم

سلافة معمار وابنتها في "سعادة المجنون"... شبه مذهل

إطلالات النجوم

كيت موس بإطلالة تكسر القواعد في باريس

عائلات ملكية

كيت ميدلتون تمنح الأمير ويليام إطراءً عفوياً...

إطلالات النجوم

جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة مستوحاة من موضة...

المجلة الالكترونية

العدد 1093 | شباط 2026

أخبار النجوم

كريم فهمي يتحدث عن مسلسله برمضان وانفصال والديه وجديده في السينما

أخبار النجوم

نور اللبنانية تتلقى عزاء زوجها يوسف أنطاكي (صور وفيديو)

أخبار النجوم

إشترك

إشترك