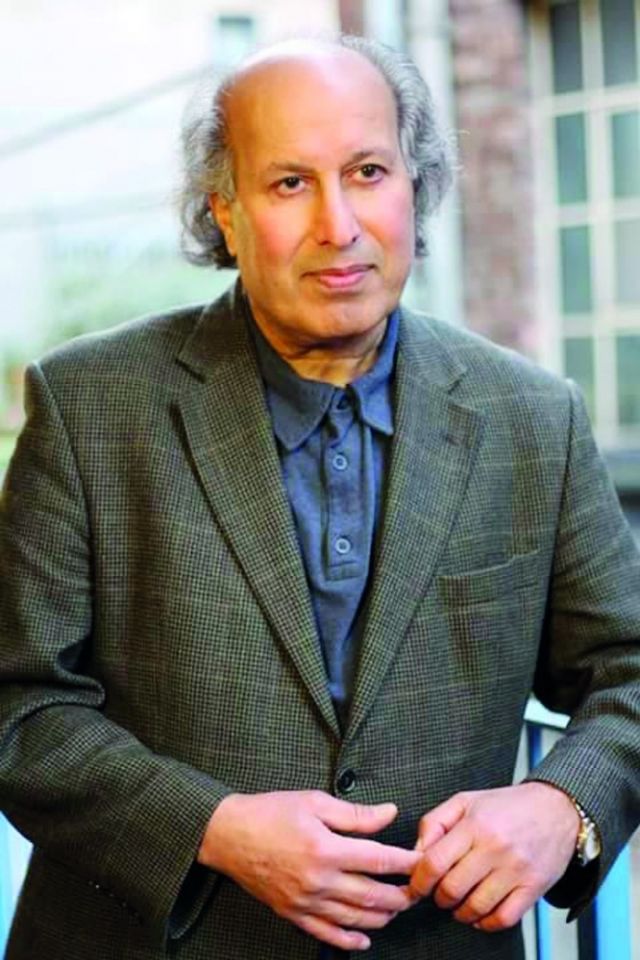

الشاعر العراقي عبدالكريم كاصد يستمع الى قصيدته مثل أي قارئ: «لا أريد أن أعرّف الشّعر... أريده أن يعرّفني»

يكتب الشاعر العراقي عبدالكريم كاصد قصيدته ويمضي الى ذاته. كأنه يريد الوصول الى أيامه العابرة والمقبلة . وكلما أوغل في البحث، وجد نفسه في «دوامة مصادفات»، فيكرر المحاولة، وتبقى قصيدته هي المدخل والمخرج، والمسافة المفتوحة . فهل وصل الى حيث يريد، وهل ساعدته قصيدته في اكتشاف ما يريد، والعيش كيفما يريد؟ أسئلة يجيب عنها الشاعر في هذا الحوار.

- من هو عبدالكريم كاصد، من أين يأتي الى الحياة، أين يعيش، وهل وصل الى مكان ما؟

كتبتُ مرة.

لا أريدُ أنْ أعرّفَ الشعر.

أريدهُ أنْ يعرّفني

غير أن الشعر الذي اتخذته تعريفاً لي هو ذاته ليس سوى متاهة أخرى، ليس للقارئ وحده، وإنما للشاعر أيضاً، فهو بقدر ما يكشف أشياء يطمس أشياء أخرى، لأنه ليس صورة الشاعر بأناه وحسب، وإنما بأعماقه السحيقة، ولا شعوره الجمعيّ أيضاً. وقد تبدو طلاسم الشعر إضاءات وإضاءاته طلاسم، ما دامت هناك قراءات شتى ليست قراءة الشاعر إلا واحدة منها.

من أنا؟ قد أكون مجموعة من المصادفات التي لا يمكن حصرها... مصادفات تبدو وكأنها الضرورة ذاتها التي تحتوي على كلّ هذا الجمع الذي أنا فيه ليس سوى مفرد بلفظةٍ واحدةٍ هي: عراقيّ.

تسأل عن وصولي وكأني أنا الذي أحدّد الجهات وأين أمكث أو أعيش. ولو سألتني منْ يحدّدُ ذلك لاتّسعَ جوابي ربما وضاقت به عباراتي، ولبدا ما هو جواب خاص جواباً عامّاً يشمل البشر جميعاً، في عالم رائع أحالوه جحيماً؟ ستسأل: من؟ وسأجيبك: هم. ولعلك ستسألني ثانيةً: وما دورك أنت؟ إذاً، ثمة أدوار ومسرح عريض وليس أنا وأنت إلا ممثلين صغاراً في هذا المسرح الكبير الذي انفتحت ستارته ولن تُسدَل أبداً.

- لماذا الشعر في حياتك؟ كيف ومتى اكتشفت أنك شاعر؟ وهل أنت راضٍ عن نفسك الشاعرة؟

منذ صغري وأنا أكتب الشعر، حتى أنني لم أعد أتذكر المرحلة التي لم أكن فيها شاعراً. وحين تكون شاعراً منذ زمن بعيد يمتدّ إلى طفولة غابرة، لا يعود السؤال مجدياً أو إجابته مجدية في رضاك، أو عدم رضاك عن نفسك الشاعرة المبتلاة هي بك أنت.

- لماذا تبدو في قصيدتك مثل طائر لا يستقر في مكان، كأنك تحوم حول الزمان والمكان؟

جميل أن أبدو كذلك، لا سيما أن شعري يكاد يكون مغروساً في الزمان والمكان، وهذه من مفارقات الشعر التي تحدثت عنها في إجابتي الأولى. وفي الحقيقة، حين يمتدّ المكان فيصبح أمكنة والزمان أزمنة، فإنّ الإنسان، وخصوصاً المنفيّ، يبدو وكأنه خارجهما، أو يحوم كالطائر حولهما وإن كان تحليق الطائر المنفيّ أشدّ عرضةً للهلاك وسط كلّ هذه البنادق.

- هل أنت شاعر حزين، أم العكس، أم ماذا...؟

منذ هرقليطس والعالم نهر يجري وأنت لا تهبطه مرتين لأن ثمة مياهاً جديدة دوماً. فإذا كان العالم في مثل هذا الحراك الدائب، فما بالنا بعواطف الإنسان وعواطف الشاعر بشكل خاص. أثمة حزن خالص وإن كان، فماذا نسمّي الشعر؟ حين يأسر الحزن في شباكه؟ أنسمّيه فرحاً؟ حينئذٍ ماذا ستكون القصيدة... فرحاً، حزناً؟ ولا تبتعد قراءة القصيدة عن هذين الشعورين، ربما، في امتزاجهما مثلما يمتزج مضمونٌ وشكله. الشاعر هو مسكن نقائض العالم وتزاحمها في روحه، لذلك يرافق الشعر الإدهاش في مفارقته ونقائضه ومفاجآته في ما يبدو عابراً، في حياتنا اليومية، لا يفصح عن شيء.

- كيف رسمت صورة الوطن في نصّك الشعري، وفي سلوكك الحياتي؟

لم يعد للوطن كما الحياة صورة واحدة، وإنما هو متغير يحمل صورة نقيضه: المنفى، إن لم يكن هو منفيّاً أيضاً. حين عدتُ إليه لم يكن هناك. كنت أتحسس ملامحه هنا وهناك من دون أن أهتدي إليها أبداً بخريطة أو من دونها. فأستعيد ملامح غابرة وأمكنة كأنني في متاهة، أدور فيها، بلا نهاية في زمانين، الحاضر والماضي، من دون أن يفضي أحدهما إلى ما هو آتٍ أبداً:

حين تكونُ الأحجارُ شواهدَ صامتةً

وقد غادر الجميع

عندئذٍ هل يمكنُ أنْ نتحدّثَ عن إنسانٍ أو وطنٍ؟

(مقطع من قصيدة)

*

سأمسكُ في يدي حجرين

من ماضٍ ومن مستقبلٍ ناءٍ

وأركضُ..

حين يلمسني الهواءُ أطيرُ

أدعو الريح أن تأتي إليّ

فلا أرى أثراً

سأجلسُ كاليتيم على الطريق

وأندبُ الحجرا.

هذه القصيدة «الحجر» استوقفت مفكر عصرنا جون بيرجر ليكتب مقالاً من أعمق مقالاته عما يجري في عالمنا، في كتابه الأخير الذي صدر قبل رحيله السنة الماضية بعنوان: «مسامرات».

- متى تكتب، ولماذا تكتب، ولمن تكتب؟ وهل للكتابة جدوى؟

حين ترافقك الكتابة أكثر من نصف قرن أتعود تصحّ هذه الأسئلة؟ متى كان للشعر وقت؟ وإن كان له وقت فأين مفاجأة الشعر ودهشته؟ وحين يتساءل الشاعر أو يُسأل أحياناً لماذا يكتب؟ فليس لأنه معنيّ بجواب ما، وإنما هي حالة أيضاً من حالات الشعر التي تمتدّ إلى ما هو أوسع من كلّ شيء: الوجود ذاته. أما السؤال: لمن تكتب؟ فهو المفارقة ذاتها، لأن الشعر حتى في أشدّ حالاته تفرداً وخصوصيةً إنما يعبّر عما هو مجموع إن كان شعراً حقيقياً. وعلى النقيض من ذلك، فإن ما يعبّر عن المجموع قد لا يعبّر عن أي فرد فيه. لذلك تبدأ كل طرقات الشعر من ذات الشاعر، وقد احتوت السماء والأرض معاً، الخارج والداخل، الشعور واللاشعور، المفرد والجمع... لذلك لم تعد القصيدة غناءً صرفاً حتى وإن كانت هي كذلك في ظاهرها، بل أصبحت مسرحاً لكل نقائض العالم وتقاطعاته.

- هل قاربت الحب؟ وماذا فعل بك؟

ومَن مِن البشر لم يقارب الحب؟ وهل ثمة شعر بلا حب؟ أليس الشعر هو الحب حين يجهر متخلياً عن صمته القاتل. حين أتذكر قصيدتي الأولى، قصيدة «الطفل»، أتذكر الحب أيضاً، بل إنني أتذكر الحب من دون القصيدة، حتى الآن بتفاصيله وأحداثه وقد يحضر أحياناً في أحلامي متخفياً أو ظاهراً، أو بين بين غامضاً مكدّراً حتى بعد الحلم. ربما هو الذي أودى بي إلى الشعر أو العكس، ولكنهما بلا شك وراء كلّ هذا الحشد من القصائد والسنوات، وقد تداخلا فلا تعرف من يؤدي منهما إلى الآخر.

- هل وقعت في الحب، وكيف؟

وهل من إنسان لم يقع في الحبّ؟ قد تتعدّد العلاقات، إلا أنّ الحبّ شيء آخر. إنه التجربة الأكثر التصاقاً بالإنسان، فإن كانت العلاقات عبوراً فالحبّ هو الأبقى، حتى لو انتهى بفراق أو موت، فهذان قد يكونان تأكيداً له على بقائه، حين يكون الفراق غير محتملٍ والموت فاجعاً... لذلك يرتبط الحبّ دوماً بما هو سرمديّ وخالد في حياة الإنسان، وحتى تلاشيه لا يعني زواله، فهو قد يستقر هناك بعيداً في أعمق أعماق الإنسان.

في الحبّ لا يقع الإنسان ولا يتسامى بل يوجد، عاشقاً ومعشوقاً في قلب العالم وفي مواجهته في آن واحد، مطمئناً وقلقاً في ترسيخ وجود الذات والآخر وامتدادهما معاً.

- ماذا قلت حتى الآن في قصيدتك، وهل ستقول بعد؟

كتبتُ مرّة مقطوعة نثر:

«الشعر ليس هو الواقع ولا الحلم حتى ولا الاثنين معاً. إنه العلامات الفارقة لكلّ هذه الأشياء... العلامات التي تحتوي أشياءها وتفارقها في آن واحد... العلامات التي تدخلها مسحوراً محتاراً تتلمّس فيها أشياء ماضيك وحاضرك وربما مستقبلك أيضاً من دون أن تهتدي إليها أيها الضال.

أيها الشاعر

أيها الهائم

في وادٍ لا وجود له

وادٍ من كلمات».

ما دام الواقع لا ينفد، والأحلام لا تنفد، فكيف يمكن علاماتهما أن تنفد، وهي التي تحتويهما وتفارقهما في آن واحد. كيف للعلامات أن تنفد وهي تحتوي على الماضي والحاضر، وما هو آتٍ، بل إن لها من القدرة ما يجعل تحولاتها أيضاً لا نفاد لها. ما اكتشفه الإنسان في الواقع والحلم ليس سوى نزر يسير مما يمكن أن يكتشفه مستقبلاً. لذلك سنظل نلحق بالشعر من دون أن نصل إليه، كمن يتبع سراباً أبدياً من أجل كأس ماء.

أنا لا أقول. قصيدتي هي التي تقول. أنا استمع إليها مثل أي قارئ آخر. لقد ضلّ سؤالك طريقه إليّ. كان عليه أن يذهب هناك إلى القصيدة ليسألها. ولعلّه سيبحث عنها طويلاً في وادي الكلمات... هذا الوادي المسكون بأشباح الشعراء وقصائدهم.

- ماذا عن نتاجك الشعري، وتجربتك مع القصيدة المحدثة؟

أصدرت حتى الآن أكثر من خمسين كتاباً بين دواوين شعر وترجمة وكتابات عن الشعر ومسرح شعريّ، ولا يزال المسرح قائما لتجارب أخرى، ربما، ولعلّ مسرحي هو الواقع، واقعي أنا، أتفرّج منه على النظّارة، مثلما قد يكون مسرحهم هو الواقع يتفرجون منه عليّ. وهذه اللعبة لا تنتهي ما دام هناك نظّارة، وممثلون، ولا فرق إن كانوا جمعاً أو مفرداً. فللممثل الفرد، ربما، من التجربة ما يجعله جمعاً أحياناً.

أما بالنسبة إلى القصيدة المحدثة فأنا لا أشغل نفسي بكتابتها أبداً. ما يشغلني هو كتابة القصيدة... القصيدة حقّاً، حديثة أو غير حديثة. من أين لي معرفة ذلك؟ وكيف لا تكون القصيدة الجيدة غير حديثة! لو أنني كتبت قصيدة جيدة مستعيراً شكلاً قديماً مثل: الهايكو، الموال، السوناتة، الرباعية، أفلا أكون حديثاً في قصيدتي؟ وكيف يكون الشاعر حديثاً من دون أن تكون قصيدته حديثة أيضاً؟

كلّ قصيدة جيدة هي محدثة في أيّ هيئة كانت. وما الأشكال الممنوحة للشاعر، قديمةً أو محدثةً، أو ما يبتدعه الشاعر نفسه إلا مسرح بهيج، يتنقل فيه الشاعر في فضاء واحد هو فضاء الحاضر المفتوح على الأزمنة والأمكنة المختلفة، أي أن الشاعر لا يتنقّل بين أشكاله عبر مراحل وأزمنة شتى لتؤرخ تطوراً ما. إننا هنا إزاء تجربة الشعر ذاتها بحضورها وليس بمراحلها. أو بعبارة أخرى إزاء الأدب وليس تاريخه.

الأكثر قراءة

إطلالات النجوم

أكثر الإطلالات جرأة على السجادة الحمراء في حفل...

إطلالات النجوم

سيرين عبد النور تتألق في العراق بفستان مجسم...

إطلالات النجوم

نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

إطلالات النجوم

لماذا تفضّل أحلام الأزياء المطرزة في إطلالاتها؟

إطلالات النجوم

كيم كارداشيان تختار الأسود في إطلالتين: بودي...

المجلة الالكترونية

العدد 1092 | كانون الثاني 2026

إشترك

إشترك