سيدني المدينة الأوسترالية...

عندما دُعيت لزيارة أوستراليا استرجعت تلقائيًا صور مدنها المغمورة بالشمس وبالحركة المتماوجة التي تشبه مياه المحيط الهادئ الذي يحيط البلاد من أقصاها إلى أقصاها.

زرت أوستراليا قبل ست سنوات ولا تزال تفاصيل مدنها المحفورة تشغل مخيّلتي، فشعرت بالحنين إليها وكأنني وُلدت هناك، ولكن في الوقت نفسه خفت أن تتبدّد الصور التي خزّنتها ذاكرتي، فلقاء مدن غريبة للمرة الأولى يتقاطع مع دهشة قد توهمنا أنها أجمل المدن وأروعها، وقد ننفر منها ونتردد في زيارتها، واللقاء الثاني ما بعد الدهشة يتيح لنا التعرف إليها بواقعية أكثر.

وعندما عرفت أن شركة طيران الاتحاد هي المنظمة لهذه الرحلة شعرت بالراحة، لأنني جرّبت السفر في طائراتها التي تشبه المركبات الفضائية في قصص الخيال العلمي، وخضت تجربة أن أكون مسافرة مدللة تتوافر لي كل وسائل الراحة منذ لحظة وصولي إلى مطار أبو ظبي، والاستراحة في صالة الدرجة الأولى أو صالة درجة رجال الأعمال اللتين يتوافر فيهما "سبا" يحوّل الانتظار في المطار إلى محطة مترفة.

عند الصباح التقيت بقية أعضاء الفريق الصحافي الذين يزورون أوستراليا للمرة الأولى ما عداي، فرحت أستعرض عليهم معرفتي لهذه البلاد، وأؤكد لهم أنهم لن يندموا و سوف ينسون تعب السفر عندما يصلون إليها.

بدأت الرحلة وبدأ التحليق فوق الزمان والمكان، فالطائرة التابعة لطيران الاتحاد تجعلك بالفعل تخوض هذه التجربة، كل شيء يوحي بذلك. المقاعد المكوّرة التي تتحول سريراً خاصًا بك والسقف الذي تنبثق منه أنوار متماهية مع نجوم الفضاء الذي نحلق في سديمه، وأسلوب المضيفين والمضفيات في الاستقبال والاهتمام براحتك... كل هذا يجعلك تشعر بالاسترخاء.

أما أنا التي نصحت زملاء الرحلة بالنوم في الساعات السبع الأخيرة من التحليق لكي يعدّلوا ساعتهم البيولوجية على توقيت سيدني التي تسبقنا بست ساعات، خصوصًا أننا سنصل إليها صباحًا، فلم يغمض لي جفن خلال أربع عشرة ساعة في التحليق الكوني.

ربما حماستي للقاء سيدني للمرة الثانية هي السبب، فحاولت أن أتآمر على الوقت بمشاهدة الأفلام الحديثة التي لا تزال تعرض في دور السينما. أعلن ربّان الطائرة وصولنا إلى سيدني. بدأت المغامرة.

لم يتغيّر مطار سيدني كما عرفته قبل ست سنوات، بيد أن إجراءات التفتيش كانت مشدّدة، ولا عجب في ذلك، بل زادني طمأنينة لأنه من الجميل أن أزور بلاداً تشعرني بالطمأنينة أثناء التجوال فيها.

عند بوابة المطار الخارجية استقبلنا السائق برنارد، وهو شاب لبناني يعيش في سيدني منذ أكثر من عشر سنوات ويتكلّم العربية بطلاقة. كان سعيدًا بلقائنا لأننا نحمل له عطر بلاده. ركبنا حافلة الرولز رويس التي يستعملها المشاهير، ودارت بنا إلى أن وصلنا إلى وسط المدينة حيث يقع فندق سوفيتيل.

المفارقة أنني نزلت في الفندق نفسه قبل ست سنوات، ولكن وصولي إليه كان مساءً، أما في رحلتي الثانية فكان صباحًا. كأن سيدني قصدت أن تتحدى شكّي بالصور التي احتفظت بها ذاكرتي باليقين. وزّعت علينا مفاتيح الغرف بعدما تناولنا جميعًا الفطور في مطعم الفندق.

لم يتغير انطباعي عن سيدني، بل ازددت إعجابًا بهذه المدينة التي تستقبل الخريف في شهر نيسان/ أبريل على طريقتها. فعلى عكس المتوّقع هنا الأشجار المندسة في كل تفاصيل المدينة تحتفظ بلونها الأخضر، وكأنها تعمّدت رمي الأوراق الصفراء عن جسدها وتحتفظ بنضارتها رغم أنف الخريف والشتاء.

وفي الشوارع تنشط حركة المشاة بكل فئاتهم من موظفين وتلامذة وعمال. الكل يسابق الزمن وكأن لا يكفيهم أن الوقت في بلادهم يسبق معظم مواقيت بلدان العالم.

أردت أن أستريح وعن غير قصد غططت في نوم عميق فوّت علي لقاء صحافيين عرب يعيشون في سيدني. استيقظت عصرًا وأدركت أن زملاء الرحلة ليسوا في الفندق.

بعدما قرأت الرسالة الخطية التي تركتها لي هبة منظمّة الرحلة ورئيسة قسم الشؤون الإعلامية في طيران الإتحاد، وقد أكدت لي أنها ليست غاضبة وإنما قلقة لأنها حاولت الاتصال بي كثيرًا ولم أردّ.

لقد خدّرتني سيدني إلى درجة لم أسمع فيها رنين الهاتف الجاثم فوق رأسي. حسنًا، قلت لن أستطيع أن ألحق بزملائي ولكن في استطاعتي أعيش ذاكرتي وأتجوّل في المدينة وأُسلّم عليها بطريقتي.

الأكثر قراءة

إطلالات النجوم

أكثر الإطلالات جرأة على السجادة الحمراء في حفل...

إطلالات النجوم

سيرين عبد النور تتألق في العراق بفستان مجسم...

أخبار النجوم

خالد الصاوي يوضح طريقته في خسارة وزنه (فيديو)

إطلالات النجوم

نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

إطلالات المشاهير

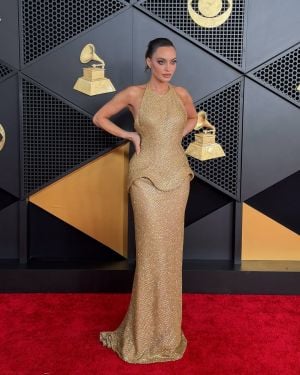

كارن وازن تخطف الأنظار بفستان مبهر في حفل جوائز...

المجلة الالكترونية

العدد 1092 | كانون الثاني 2026

إشترك

إشترك